Principes de nutrition relatifs aux bovins de boucherie

Apprenez-en davantage sur le processus digestif des bovins de boucherie, la gestion de leur nutrition et la manière de les nourrir efficacement.

Introduction

La qualité de la nutrition est un facteur clé de tout système d’élevage de bovins de boucherie efficace.

L’alimentation des animaux représente généralement le coût le plus élevé de ce type de production.

Il est essentiel de comprendre le processus digestif des ruminants ainsi que les principes de base de leur nutrition pour assurer une alimentation et une gestion efficace.

Il est important pour les producteurs de viande bovine de connaître le système digestif de base des bovins et le rôle des différents nutriments. En combinaison avec une analyse exacte des aliments, cela permet de formuler des rations équilibrées qui permettront d’atteindre les objectifs de production de manière économique. Cela permet également d’améliorer la gestion du programme d’alimentation en fournissant l’information de base nécessaire à la prévention ou à la résolution des situations problématiques.

Système digestif

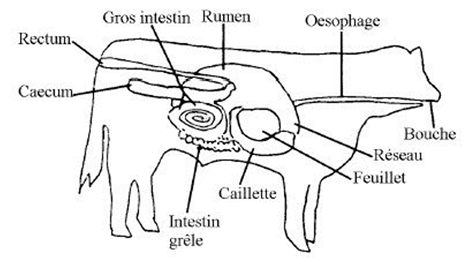

Les bovins appartiennent au groupe de mammifères appelés ruminants, qui comprend notamment le mouton, la chèvre et le cerf.

Les ruminants ont un système digestif qui leur permet d’utiliser les fourrages (p. ex. foin, herbe) comme principale source de nutriments.

Rumen

Ces animaux ont un gros organe de digestion rempli de liquide (capacité allant jusqu’à 50 gal) que l’on appelle « panse » ou « rumen ».

Le rumen renferme une population microbienne (bactéries et protozoaires) considérable. Une grande partie de la digestion primaire des aliments est effectuée par les micro-organismes dans le rumen.

Ces micro-organismes dégradent deux principaux constituants des fourrages :

- la cellulose;

- l’hémicellulose.

Les micro-organismes présents dans le rumen peuvent également dégrader d’autres composants alimentaires tels que les protéines et l’amidon.

Les animaux monogastriques (non ruminants) tels que le porc, le chien et l’homme, sont incapables de digérer efficacement la cellulose.

Autres organes

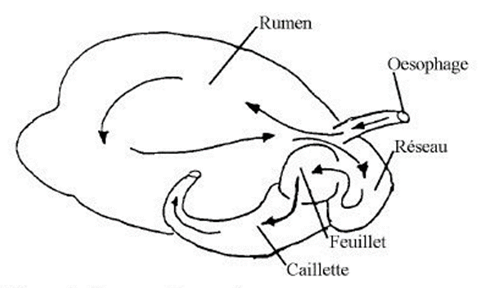

Le réseau est un petit organe qui sert de réservoir temporaire aux aliments provenant de l’œsophage.

Le feuillet est un organe qui absorbe l’eau du bol alimentaire (mélange d’aliments et de liquides) avant son passage dans l’abomasum (caillette).

Les enzymes digestifs de l’animal dégradent le bol alimentaire au niveau de l’abomasum et de l’intestin grêle. L’absorption des éléments nutritifs se fait principalement à travers l’intestin grêle.

Mastication

Lorsque les ruminants ingèrent les fourrages, ils prennent de grosses bouchées et les avalent sans trop les mastiquer.

Ils entament ensuite la rumination, en position debout ou couchée. Ils régurgitent ainsi le bol alimentaire du rumen à l’œsophage, puis jusqu’à la bouche, et le remastiquent longuement, avant de l’avaler de nouveau.

La rumination permet de réduire la grosseur des particules de fourrage et d’augmenter ainsi grandement leur surface exposée à la digestion microbienne.

Nutriments

Les besoins nutritifs sont établis en fonction des quantités précises de chaque nutriment requis par l’animal.

Chacun joue un rôle particulier sur les plans de la croissance, de la production ou du métabolisme. On classe ces nutriments selon leur structure chimique ou leur fonction métabolique.

Énergie

L’énergie permet au corps d’effectuer un travail. Lors du calcul des rations pour bovins de boucherie, on exprime généralement l’énergie sous forme d’un pourcentage d’UNT (unités nutritives totales). On entend par « travail » :

- la croissance;

- la lactation;

- la reproduction;

- le mouvement;

- la digestion des aliments.

L’énergie constitue la plus grande partie des besoins des bovins. Elle représente généralement la majeure partie des coûts liés à l’alimentation.

Les principales sources d’énergie des bovins sont :

- la cellulose et l’hémicellulose provenant des fourrages;

- l’amidon fourni par les céréales.

Les graisses et les huiles possèdent une valeur énergétique élevée, mais ne composent généralement qu’une faible partie de la ration.

Protéines

La protéine est l’un des éléments structurels les plus importants de l’organisme. Elle est généralement mesurée à 4 % de protéines brutes (P.B.). La protéine est un constituant majeur des muscles, du système nerveux et du tissu conjonctif.

Elle se compose de chaînes d’acides aminés, et son apport alimentaire en quantité suffisante est indispensable à l’entretien, à la croissance, à la lactation et à la reproduction de l’animal.

On peut séparer la protéine en différentes fractions, lesquelles se distinguent par leur degré de solubilité dans le rumen :

- Les protéines solubles dans le rumen sont digérées par les micro-organismes qui s’y trouvent.

- Les protéines insolubles sont soustraites à la dégradation ruminale et atteignent intactes le reste de l’appareil digestif.

Une partie de ces protéines insolubles est ensuite digérée dans l’intestin grêle.

Minéraux

Divers éléments minéraux sont nécessaires à la croissance, à la formation des os, à la reproduction et à de nombreuses autres fonctions de l’organisme.

Les éléments requis en grandes quantités sont appelés macro-éléments. Ils comprennent :

- le sodium (sel);

- le calcium;

- le phosphore;

- le magnésium;

- le potassium.

Les minéraux requis en quantités infinitésimales sont appelés oligo-éléments. Ils comprennent :

- l’iode;

- le cuivre;

- le zinc;

- le soufre;

- le sélénium.

Apport supplémentaire en minéraux

Le type et la qualité de l’aliment déterminent sa teneur en minéraux. Il est généralement nécessaire d’ajouter des minéraux à la ration afin qu’ils soient disponibles en quantités suffisantes pour l’animal.

Il faut choisir le complément minéral en fonction du type d’aliment servi et des besoins nutritifs de l’animal.

Le tableau 1 présente les troubles résultant de certaines carences minérales.

| Élément minéral | Symptômes de carence |

|---|---|

| Calcium |

|

| Phosphore |

|

| Magnésium |

|

| Sodium (sel) |

|

| Sélénium |

|

Vitamines

Les vitamines sont des composés organiques qui sont actifs en quantités infinitésimales. Chez les bovins de boucherie, les vitamines les plus importantes sont A, D et E. On mesure généralement les vitamines en unités internationales (U.I.).

Le fourrage frais constitue une bonne source de vitamines A, D et E. Un foin bien conservé présente au départ une teneur élevée en vitamines, mais celle-ci diminue avec le temps. L’ensilage possède en général une faible teneur en vitamines, la plupart de celles-ci étant détruites par la fermentation. Les céréales, quant à elles, sont plutôt pauvres en vitamines.

Vitamine A

La vitamine A est indispensable à la croissance, à la reproduction et à l’entretien normaux de l’animal.

Une carence en vitamine A se traduit par une baisse de la fertilité chez les taureaux et les vaches.

Vitamine D

La vitamine D est indispensable au développement normal des os.

Chez les veaux, une carence en vitamine D risque d’entraîner la courbure des os des pattes (rachitisme). Chez les animaux plus âgés, les os s’affaiblissent et sont prédisposés aux fractures.

Vitamine E

La vitamine E, comme le sélénium, est indispensable à la croissance des tissus musculaires.

Le manque de vitamine E et/ou de sélénium provoque une dystrophie musculaire nutritionnelle, communément appelée maladie des muscles blancs.

La maladie du muscle blanc est plus fréquente chez les jeunes veaux. Elle peut être prévenue par :

- l’injection d’un complexe vitamine E/sélénium chez les veaux naissants;

- l’injection d’un complexe vitamine E/sélénium chez les vaches en gestation;

- l’ajout de vitamine E/sélénium à la ration des vaches.

Vitamine B

Même si certaines situations imposent une certaine vigilance, on ne se préoccupe ordinairement pas des teneurs en vitamine B des rations pour bovins de boucherie.

En effet, les micro-organismes du rumen synthétisent eux-mêmes ces vitamines en grandes quantités et les rendent utilisables par l’animal hôte.

La vitamine B est importante pour le jeune veau qui n’a pas encore développé un rumen fonctionnel.

Par ailleurs, les bovins dont la population microbienne a été décimée par un stress sévère ont intérêt à recevoir des apports de vitamines B.

Types d’aliments

Les bovins de boucherie peuvent se nourrir d’une grande variété d’aliments. Ceux-ci sont classés selon leur présentation et leur valeur nutritive.

La plupart des aliments courants peuvent être classés dans l’un des groupes ci-dessous.

Fourrages

- Riches en fibre (cellulose et hémicellulose) et valeur énergétique habituellement faible ou intermédiaire

- Teneur en protéine très variable, selon l’espèce végétale et le stade de maturité

- Exemples : Foin, herbe, enveloppes des graines de céréales ou d’oléagineux (balle)

Céréales

- Valeur énergétique élevée, teneur en fibre plutôt faible

- Teneur protéique modérée pour la plupart

- Exemples : Maïs, orge, avoine

Oléagineux

- Teneur protéique élevée, valeur énergétique généralement élevée

- Teneur en fibres variable

- Exemples :Soja, tourteau de canola

Sous-produits

- Valeur nutritive variable

- Teneur en eau parfois élevée

- Exemples : Grains de distillerie, résidus de conserverie de maïs sucré, résidus de boulangerie, criblures (de grains), résidus de mouture et marc de pommes

Vous trouverez au tableau 2 les teneurs énergétiques et protéiques de quelques aliments pour bovins les plus courants.

| Aliment | % matière sèche | % protéines brutes (base de matière sèche) | % estimé d’UNT (base de matière sèche) |

|---|---|---|---|

| Foin de légumineuses (1re coupe) | 86,7 | 15,8 | 58 |

| Foin de graminées (1re coupe) | 87,7 | 9,7 | 55 |

| Foin mélangé (1re coupe) | 87,7 | 12,2 | 56 |

| Foin (2e coupe) | 86,8 | 17,7 | 59 |

| Ensilage de foin de légumineuses | 46,9 | 17,6 | 59 |

| Ensilage de graminées | 38,8 | 13,0 | 57 |

| Ensilage de foin mélangé | 49,4 | 15,8 | 58 |

| Ensilage de maïs | 36,5 | 8,0 | 66 |

| Avoine | 88,5 | 12,1 | 74 |

| Orge | 88,6 | 12,2 | 82 |

| Blé | 89,9 | 13,2 | 88 |

| Céréales mélangées | 88,4 | 12,3 | 77 |

| Maïs-grain | 86,6 | 9,6 | 90 |

| Tourteau de soja à 44 % | 89,0 | 47,8 | 81 |

Digestion de l’énergie

Dans le rumen, la dégradation microbienne de l’amidon des céréales et la dégradation de la cellulose et de l’hémicellulose provenant des fourrages résultent en la formation de sous‑produits hautement énergétiques : les acides gras volatils (A.G.V.). Ces derniers :

- sont absorbés par l’animal à travers la paroi du rumen;

- constituent la principale source d’énergie de l’animal.

Une portion de l’amidon n’est pas digérée dans le rumen : elle est plutôt acheminée vers la caillette (abomasum) et l’intestin grêle, où elle est dégradée par des enzymes et ensuite absorbée.

Les espèces microbiennes du rumen sont spécialisées dans la dégradation soit de l’amidon, soit de la cellulose. Lorsque la ration est riche en fourrage, les micro-organismes qui dégradent la cellulose (fibres) se multiplient davantage et leur population finit par prédominer. Si la ration est riche en céréales, les micro-organismes dégradant l’amidon augmentent.

Il importe d’effectuer graduellement tout changement dans une ration, afin que les populations microbiennes du rumen puissent s’adapter. Environ deux semaines sont nécessaires pour apporter des changements importants dans les ingrédients utilisés pour les rations.

Le taux de dégradation des grains dans le rumen varie selon les céréales. Cela est imputable à la nature chimique de l’amidon et à la structure physique des grains. Par exemple, les grains secs de maïs se dégradent beaucoup plus lentement dans le rumen que les grains humides ou les grains secs de blé. Ces facteurs sont importants à prendre en compte dans la préparation de rations riches en céréales, car ils influencent directement la santé du rumen.

Digestion de la protéine

On regroupe sous le terme « protéines brutes » non seulement les protéines vraies, mais également l’azote non protéique (ANP). Dans une grande mesure, la digestion d’une protéine donnée dépend de sa solubilité dans les liquides du rumen.

Les protéines très solubles sont plus facilement dégradées par les micro-organismes du rumen que les protéines insolubles.

Les sources d’azote non protéiques (p. ex. urée, ammoniac) sont solubles à 100 % dans le rumen. Les micro-organismes du rumen utilisent l’azote qui y est libéré pour former leurs propres protéines microbiennes. Par ailleurs, ces micro-organismes sont continuellement entraînés avec le bol alimentaire vers la région inférieure de l’appareil digestif, où ils sont eux‑mêmes digérés et absorbés par l’animal. La plupart des protéines ayant échappé à la dégradation microbienne dans le rumen parviennent intactes dans la région inférieure de l’appareil digestif. Une fraction de ces protéines est dégradée par les enzymes de l’animal, qui peut ainsi les absorber. Comme les bovins utilisent efficacement les PDI, ces dernières constituent une part importante des rations pour bovins de boucherie à croissance rapide.

La capacité des micro-organismes à dégrader et à recycler les protéines alimentaires présente d’importants avantages pour les ruminants :

- Les ruminants s’accommodent beaucoup mieux que les monogastriques de régimes qui renferment une protéine peu coûteuse et de qualité inférieure, puisque les micro‑organismes du rumen rehaussent la qualité des protéines en synthétisant les acides aminés limitants.

- Les ruminants sont en mesure d’utiliser, dans leur régime, des sources peu coûteuses d’azote non protéique (p. ex. urée), comme substitut de protéines vraies.

Pour une performance optimale, il faut maintenir un bon équilibre entre les protéines solubles dans le rumen (et l’ANP) et les protéines digestibles dans l’intestin grêle (PDI). Il est possible que certains régimes riches en protéines solubles ou en azote non protéique ne fournissent pas suffisamment de protéines à l’intestin grêle. En revanche, certains régimes riches en PDI risquent de ne pas procurer suffisamment d’azote aux micro-organismes du rumen pour assurer une multiplication microbienne et une digestion ruminale adéquates. Les rations optimales renferment habituellement de 30 à 40 % de PDI disponibles et de 60 à 70 % de protéines solubles dans le rumen. En outre, les sources d’azote non protéique ne devraient pas constituer plus de 30 % de la protéine alimentaire totale.

Pour qu’ils utilisent efficacement l’azote non protéique, les micro-organismes du rumen doivent recevoir une quantité suffisante de glucides solubles, comme l’amidon. Sans cet apport énergétique, leur capacité d’utilisation de l’ANP serait surchargée. L’excès d’ANP sera absorbé par l’animal sous forme d’ammoniac et excrété. Toutefois, une teneur en ANP beaucoup trop élevée peut s’avérer toxique (empoisonnement par l’urée).

Composition des rations

Une ration « équilibrée » en est une qui fournit en quantités suffisantes tous les nutriments requis par le bétail, de façon qu’il atteigne le niveau de production recherché. La formulation précise des rations nécessite :

- une description précise du groupe de bovins à nourrir (sexe, poids, taille, état de chair, taux de gain visé, stade de production);

- une connaissance des pratiques de gestion employées (implants d’hormones, additifs alimentaires);

- une description exacte des teneurs en nutriments des aliments disponibles.

L’analyse en laboratoire des fourrages est une condition préalable à tout rationnement adéquat. En effet, les teneurs en nutriments des fourrages varient considérablement selon leur type, le stade de maturité au moment de la coupe et la qualité de leur conservation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les analyses en laboratoire, reportez-vous à la fiche d’information Explications des rapports d’analyse des aliments pour animaux. Bien que les teneurs en nutriments des céréales soient moins variables que celles des fourrages, il est tout de même souhaitable de les faire vérifier en laboratoire. Pour obtenir de l’aide dans la formulation des rations pour bovins, communiquez avec un bureau régional du MAAO, un représentant de l’industrie de l’alimentation animale ou un conseiller agricole.

Références

Church, D.C. Livestock Feeds and Feeding. Corvallis (Oregon) : O & B Books, 1977.

Byers, F. Beef Production and the Greenhouse Effect. Texas A & M University, 1990.

NRC. Nutrient Requirements of Beef Cattle. National Academy of Sciences, Washington, D.C., 1984.

McBride, G. NRC Protein System. Ontario Ministry of Agriculture and Food, Guelph, Ontario, 1988.

University of Minnesota Extension. 2021. The ruminant digestive system.

Veiberg, Vebjørn. 2007. Patterns, causes and consequences of tooth wear in cervids.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Source : Programme consultatif sur la pâture, MAAARO