Description de l’habitat général de la sturnelle des prés

Ce document est une description technique à caractère scientifique de la région de l’habitat protégé pour la sturnelle des prés.

Une description de l’habitat général est un document technique fournissant une plus grande précision sur l’habitat protégé d’une espèce; cette description se fonde sur la définition d’habitat général prévu à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. La protection générale de l’habitat ne comprend pas une aire où l’espèce se trouvait antérieurement ou qui a le potentiel afin de l’y réintroduire, à moins que les membres existants de l’espèce ne dépendent de l’aire pour mener à bien leurs processus de vie. La description d’habitat général décrit aussi comment la catégorie de l’habitat a été établie conformément à la « politique de catégorisation et de protection de l’habitat aux termes de la Loi sur les espèces en voie de disparition » et est fondée sur la meilleure information scientifique disponible.

Catégorisation de l’habitat

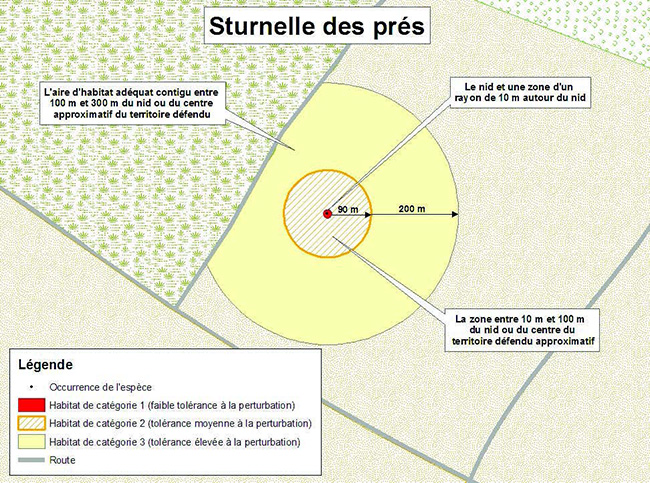

- Le nid et une zone d’un rayon de 10 m autour du nid

- La zone entre 10 m et 100 m du nid ou du centre du territoire défendu approximatif

- L’aire d’habitat adéquat contigu entre 100 m et 300 m du nid ou du centre approximatif du territoire défendu

Catégorie 1

Le nid de la sturnelle des prés et la zone située immédiatement autour du nid (c.-à-d. 10 m) sont des caractéristiques très sensibles qui soutiennent le stade vital de reproduction de l’espèce et qui ont la plus faible tolérance aux perturbations. L’espèce dépend de son nid pour la ponte des œufs et de leur incubation ainsi que pour l’élevage des oisillons. L’espèce utilise son nid de façon quotidienne pendant la saison de nidification (~20-30 jours). Les juvéniles continuent de recevoir les soins parentaux pendant deux semaines après avoir pris leur premier envol. Lors de la première semaine après avoir pris leur premier envol, les juvéniles ne peuvent faire des vols soutenus et dépendent des endroits autour du site de nidification pour améliorer leurs compétences à voler et à obtenir de la nourriture. D’un à trois jours après avoir pris leur premier vol, les mouvements des juvéniles se limitent à sautiller dans l’herbe et à de courts vols ou vols planés d’entre 5 à 10 m (Kershner 2004). L’aire qui entoure immédiatement le nid (c.-à-d. un rayon de 10 m) est importante pour maintenir le microclimat autour du nid et pour fournir une protection contre les prédateurs.

Il est important de signaler qu'il est rare de repérer les nids de sturnelle des prés en raison de leur nature cryptique. On déconseille la recherche des nids de sturnelle des prés puisque ce faisant, on peut compromettre par inadvertance le site de nidification et les oisillons. Cependant, si on repère un nid, celui-ci et la zone d’un rayon de 10 m qui l’entoure sont classés comme faisant partie de la catégorie 1.

Catégorie 2

La zone entre 10 m et 100 m du nid ou du centre approximatif du territoire défendu est comprise dans l’habitat de catégorie 2 et on juge qu'elle a une tolérance moyenne à la perturbation. Cette zone comprend le territoire défendu par l’espèce et dont elle dépend quotidiennement pour la pariade, l’accouplement, l’élevage des oisillons, l’alimentation, le repos et le bain. Parmi les habitats adéquats pour cette espèce, il y a les pâturages, les prairies de fauche, les vieux champs ou les champs abandonnés ainsi que les prairies et les savanes indigènes (McCracken et coll. 2013). Les mâles reproducteurs manifestent une forte territorialité pendant la saison de reproduction (COSEPAC 2011). Le territoire défendu de la sturnelle des prés a une superficie de 1,2 à 6,1 ha, avec une superficie moyenne de 2,8 à 3,2 ha (ou une zone d’un rayon d’environ 100 m du nid) (Lanyon 1995). En raison de la nature polygyne de l’espèce, un territoire peut soutenir plusieurs femelles et leurs nids. Les mâles et les femelles manifestent tous deux une fidélité envers les sites de reproduction utilisés dans le passé (Lanyon 1957, 1995).

Catégorie 3

La zone d’habitat adéquat contigu entre 100 m et 300 m d’un nid ou du centre approximatif du territoire défendu fait partie de l’habitat de catégorie 3; on juge que cette zone a une tolérance élevée aux perturbations. La sturnelle des prés dépend de cette zone pour s'alimenter, élever ses oisillons, se reposer, prendre de l’expansion et se cacher des prédateurs. Cette zone aussi à maintenir la fonction des habitats de catégorie 1 et 2. Parmi les habitats adéquats pour cette espèce, il y a les pâturages, les prairies de fauche, les vieux champs ou les champs abandonnés ainsi que les prairies et les savanes indigènes (McCracken et coll. 2013).

La sturnelle des prés est une espèce qui dépend des habitats herbagers, mais il se peut qu'elle ne soit pas fortement sensible à un endroit en particulier (McCracken et coll. 2013). Des études effectuées aux États-Unis ont démontré que la densité de reproduction n'était pas influencée par la taille de la parcelle et que l’espèce n'était pas affectée par la densité de la lisière, par la distance d’une autre parcelle de terres herbagères ou de forêt, par le couvert forestier, la taille de la parcelle ou l’aire principale des terres herbagères (Bollinger 1995, Winter 1998, Horn et coll. 2000, McCracken et coll. 2013). Cependant, d’autres études ont démontré que de grandes parcelles herbagères sont préférables à des parcelles plus petites (Herkert 1991, Vickery et coll. 1994) et qu'il se peut qu'il y ait des différences régionales quant au degré de sensibilité à la fragmentation de l’habitat (O'Leary et Nyberg 2000, Hull 2003, Renfrew et Ribic 2008). Les exigences minimales en matière de superficie pour soutenir un habitat de reproduction pour l’espèce ont été établies à 5 ha (Herkert 1994), mais l’abondance et la productivité sont supérieures dans les parcelles plus grandes et dans les parcelles entourées d’autres habitats ouverts (Herkert et coll. 2003, Bollinger et Gavin 2004, Ribic et Sample 2005, Keyel et coll. 2011, McCracken et coll. 2013).

Activités dans l’habitat de la sturnelle des prés

Les activités dans la zone d’habitat général peuvent se poursuivre pourvu que la fonction de cette zone en ce qui concerne l’espèce soit maintenue et qu'on ne tue ni ne harcèle les individus de l’espèce et qu'on n'y nuise pas.

Généralement compatibles :

- Les pratiques agricoles existantes et les activités de gestion prévues, comme la récolte et le fauchage annuels et le broutage en rotation du bétail peuvent se poursuivre.

- La randonnée et l’utilisation de véhicules non motorisés sur les sentiers récréatifs existants.

- Des travaux d’entretien de la cour comme la tonte du gazon et le jardinage.

Généralement non compatibles

- Les activités d’aménagement qui provoqueraient une importante fragmentation de l’habitat ou l’élimination de grandes surfaces herbagères adéquate.

- L’application sans discernement de pesticides dans l’habitat.

Exemple d’application de la protection de l’habitat général de la sturnelle des prés

Agrandir Exemple d’application de la protection générale de l’habitat pour la carte Sturnelle.

Bibliographie

Bollinger, E. K., « Successional changes and habitat selection in hayfield bird communities », The Auk, vol. 112, 1995, pp. 720 à 732.

Bollinger, E. K. et T. A. Gavin, « Responses of nesting Bobolinks (Dolichonyx oryzivorus) to habitat edge », The Auk, vol. 121, 2004, pp. 767 à 776.

COSEPAC, Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Sturnelle des prés (Sturnella magna) au Canada, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, 2011, x + 40 p.

Herkert, J. R., « Prairie birds of Illinois : population response to two centuries of habitat change », Illinois Natural History Survey Bulletin, vol. 34, 1991, pp. 393 à 399.

Herkert, J. R., « The effects of habitat fragmentation on midwestern grassland bird communities », Ecological Applications, vol. 4, 1994, pp. 461à 471.

Herkert, J. R. et coll., « Effects of prairie fragmentation on the nest success of breeding birds in the mid-continental United States », Conservation Biology, vol. 17, 2003, pp. 587 à 594.

Horn, D. J. et coll., « Detecting area sensitivity : a comment on previous studies », American Midland Naturalist, vol. 144, 2000, pp. 28 à 35.

Hull, S. D., Effects of management practices on grassland birds : Eastern Meadowlark, Northern Prairie Wildlife Research Center, Jamestown, Dakota du Nord, 2003, https://pubs.er.usgs.gov/publication/70159908.

Kershner, E. L. et coll., « Post fledging movements and survival of juvenile Eastern Meadowlarks (Sturnella magna) in Illinois », The Auk, vol. 121, 2004b, pp. 1146 à 1154.

Keyel, A. C. et coll., « Testing the role of patch openness as a causal mechanism for apparent area sensitivity in a grassland specialist », Oecologia (publié en ligne; doi : 10.1007/s00442-011-2213-8), 2011.

Lanyon, W. E., The comparative biology of the meadowlarks (Sturnella) in Wisconsin. Publications of The Nuttall Ornithological Club, Number 1, Cambridge, Massachusetts, 1957, 67 p.

Lanyon, W. E., « Eastern Meadowlark (Sturnella magna) », A. Poole et F. Gil éd., The Birds of North America, n° 160, The Academy of Natural Sciences, Philadelphie, Pennsylvanie, 1995.

McCracken, J. D. et coll., ébauche, Recovery Strategy for the Bobolink (Dolichonyx oryzivorus) and Eastern Meadowlark (Sturnella magna) in Ontario, Série de Programmes de rétablissement de l’Ontario, préparé pour le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, Peterborough, Ontario, 2013, viii + 86 p.

O'Leary, C. H. et D. W. Nyberg, « Treelines between fields reduce the density of grassland birds », Natural Areas Journal, vol. 20, 2000, pp. 243 à 249.

Renfrew, R. B. et C. A. Ribic, « Multi-scale models of grassland passerine abundance in a fragmented system in Wisconsin », Landscape Ecology, vol. 23, 2008, pp. 181 à 193.

Ribic, C. A. et D. W. Sample, « Associations of grassland birds with landscape factors in southern Wisconsin », American Midland Naturalist, vol. 146, 2001, pp. 105 à 121.

Vickery, P. D. et coll., « Effects of habitat area on the distribution of grassland birds in Maine », Conservation Biology, vol. 8, 1994, pp. 1087 à 1097.

Winter, M., Effect of habitat fragmentation on grassland-nesting birds in southwestern Missouri, dissertation de doctorat, université du Missouri, Columbia, Missouri, 215 p.

Notes en bas de page

- note de bas de page[*] Retour au paragraphe Si vous envisagez d’entreprendre une activité qui pourrait ne pas être compatible avec l’habitat général, veuillez communiquer avec le bureau du MRN de votre région pour obtenir plus de renseignements.