Évaluation du risque de contamination des eaux souterraines de votre ferme

Découvrez une procédure d’évaluation des risques pour sélectionner les meilleures pratiques de gestion afin de réduire la contamination des eaux souterraines. Ces renseignements techniques sont destinés aux producteurs de l’Ontario.

ISSN 1198-7138, Publié novembre 2024

Introduction

De l’eau potable de qualité est un élément essentiel pour la santé et la subsistance de tous les résidents. Pour les Ontariens en milieu rural, l’eau potable provient habituellement de sources souterraines et il faudrait tout faire pour protéger celles-ci de la contamination. Les contaminants d’origine agricole, comme les pesticides, les eaux de lavage des laiteries, le fumier et les lixiviats des silos, peuvent menacer la qualité des eaux souterraines s’ils ne sont pas gérés de façon adéquate.

La réduction des risques de contamination des eaux souterraines présents sur une propriété nécessite une planification soignée. La première étape est le repérage et l’évaluation de ces risques. Les probabilités de contamination des eaux souterraines une fois qu’un contaminant a pénétré dans le sol varient d’une ferme à l’autre en fonction de nombreux facteurs.

Cette fiche technique porte sur les principaux facteurs ayant un effet sur le mouvement des contaminants dans le sol et vers la nappe phréatique. Elle présente une méthode simple d’évaluation des risques qui permettra de mieux planifier les mesures correctives et pratiques de gestion qui s’imposent.

Contamination des eaux souterraines

La qualité de la nappe phréatique se dégrade lorsqu’elle reçoit de l’eau contaminée qui s’infiltre dans le sol. Une fois que le réservoir aquifère est contaminé, tous les puits qu’il alimente risquent d’être pollués. La contamination d’un puits peut menacer la santé humaine et entraîner d’importants frais de nettoyage.

Facteurs ayant un effet sur le déplacement des contaminants vers la nappe d’eau souterraine

De nombreux facteurs ont un effet sur les risques de contamination des eaux souterraines et des puits. La présente fiche porte sur les trois principaux facteurs, soit :

- texture du sol

- profondeur de la roche-mère

- niveau de la nappe phréatique

Texture du sol

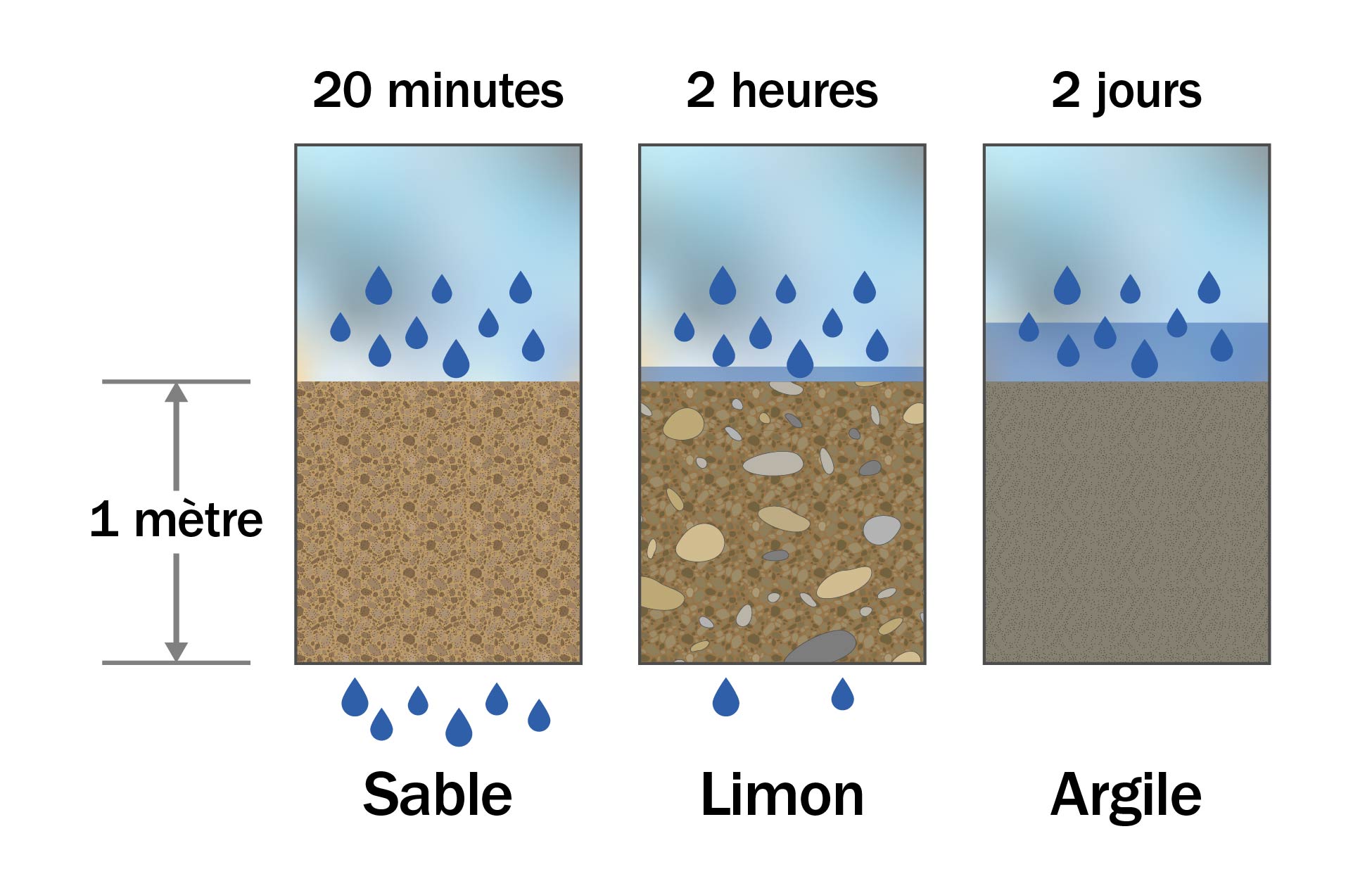

La texture du sol est le facteur qui a le plus d’effet sur la facilité et la vitesse de déplacement de l’eau et des contaminants vers la nappe phréatique (Figure 1). Dans les sols à texture grossière, comme les sables, les pores entre les particules sont plus volumineux et permettent à l’eau de s’infiltrer rapidement jusqu’à la nappe phréatique; la filtration et l’épuration naturelle ont donc très peu de temps pour agir. Par contre, les sols à texture fine, comme les argiles, ralentissent beaucoup l’écoulement de l’eau et des contaminants. Ils agissent donc comme un filtre naturel qui permet aux bactéries et aux autres organismes terricoles de dégrader les contaminants avant qu’ils n’atteignent la nappe phréatique. Par conséquent, les sols à texture fine constituent une protection naturelle des eaux souterraines bien meilleure que les sols à texture grossière. Prenez note que si les argiles à la surface s’assèchent, elles peuvent se contracter et se fissurer, accélérant l’écoulement de l’eau de surface dans les fissures vers les zones plus basses du profil pédologique.

Profondeur de la roche-mère

Les fissures de la roche-mère permettent à l’eau et aux contaminants d’atteindre rapidement la nappe phréatique. Si la roche-mère est recouverte d’un sol peu épais, celui-ci et les organismes qu’il contient ont peu de temps pour épurer l’eau. Après avoir touché la roche-mère, l’eau et les contaminants atteignent souvent très rapidement la nappe phréatique.

Niveau de la nappe phréatique

L’épuration des eaux contaminées se déroule principalement dans le sol au-dessus de la nappe phréatique (zone de sol non saturé). Lorsque le niveau de la nappe phréatique est à faible profondeur, l’eau et les contaminants traversent rapidement la couche de sol non saturé et l’épuration naturelle a peu de temps pour faire son effet. Le niveau de la nappe phréatique peut varier considérablement d’une saison à l’autre; généralement, il est à son maximum au printemps ou à la fin de l’automne.

Évaluation des risques de contamination des eaux souterraines

À la ferme, les sources possibles de contaminants sont nombreuses. On les divise généralement en sources ponctuelles (endroits où les contaminants sont concentrés ou entreposés, par exemple, tas de fumier, entrepôts de carburant.) et en sources non ponctuelles (superficies plus étendues sur lesquelles on applique des contaminants potentiels, par exempe, champs où sont épandus des pesticides ou des engrais). Quelle que soit la nature de la source de contaminants, sur certaines fermes ou dans certaines zones d’une même ferme, le potentiel de contamination des eaux souterraines par les substances qui s’infiltrent dans le sol peut être beaucoup plus élevé qu’ailleurs. Le Tableau 1 présente une méthode simple d’évaluation des risques de cette nature. À noter que cette méthode est seulement un guide qui ne couvre que les effets possibles des trois facteurs dont il est question plus haut (texture du sol, profondeur de la roche-mère et niveau de la nappe phréatique). Le premier point à considérer dans l’évaluation est la vitesse relative de déplacement des contaminants dans le sol. On suppose ici que le sol a un profil uniforme et n’est pas constitué de couches.

Pour déterminer le potentiel de contamination des eaux souterraines d’un site, trouvez la classe hydrologique de votre sol dans la première colonne du Tableau 1, puis lisez la cote indiquée dans la même rangée, à la rencontre de la colonne correspondant au niveau de la nappe phréatique. Si aucune classe n’a été assignée à votre sol, utilisez alors la texture ou le groupe hydrologique de votre sol pour identifier votre sol dans la première colonne.

Voici quelques lignes directrices pour lire le Tableau 1 :

- Si la roche-mère ou la nappe phréatique se trouve à moins de 0,9 m (3 pi) de la surface du sol, ou s’il s’agit d’un sol organique ou d’une terre noire, les risques de contamination des eaux souterraines sont toujours élevés.

- Pour déterminer la classe hydrologique de sol correspondant à un endroit précis, on peut faire ceci :

- Consultez le plan agroenvironnemental, le sommaire des sols par comté (County Soil Summary Sheet) ou la calculatrice de sols disponible auprès du représentant du programme des plans agroenvironnementaux (Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario) de votre région.

- Trouvez la classe hydrologique de sol en consultant la couche de groupes hydrologiques de sol dans AgriCartes pour identifier le site du groupe, puis trouvez la classe correspondant au groupe dans le Tableau 1.

- Consultez la publication 29F du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise (MAAAO), Guide de drainage de l’Ontario, pour déterminer le groupe hydrologique de votre sol, puis trouvez la classe correspondant au groupe dans le Tableau 1.

- Faites faire une analyse des sols dans vos champs pour déterminer les caractéristiques du mouvement de l’eau dans le sol.

- Voici quelques méthodes utilisées pour déterminer le niveau de la nappe phréatique :

- Creusez un trou de poteau au début du printemps; cette méthode permet souvent de trouver le niveau de la nappe phréatique lorsqu’il est haut.

- Le niveau de l’eau dans un puits creusé est également un bon indice; cependant, ne pas se fier au niveau statique de l’eau dans un puits foré à la sondeuse car il ne correspond généralement pas au niveau de la nappe phréatique.

- S’il est impossible de mesurer le niveau de la nappe phréatique, choisissez la colonne « 0,9-4,5 m (3-15 pi) » dans le Tableau 1.

Légende : Cotes des risques de contamination des eaux souterraines en cas de déversement ou de fuite d’un contaminant :

- 1 = Élevés

- 2 = Modérés

- 3 = Faibles

- 4 = Très faibles

| Classe hydrologique de sol | Texture typique du sol | Groupe hydrologique de sol correspondant | Niveau de la nappe phréatique : moins de 0,9 m (3 pi) | Niveau de la nappe phréatique : 0,9-4,5 m (3-15 pi) | Niveau de la nappe phréatique : 4,6-13,5 m (16-45 pi) | Niveau de la nappe phréatique : plus de 13,5 m (45 pi) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Roche-mère (à moins de 0,9 m) (3 pi)) | S. O. | S. O. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Terre noire ou organique | S. O. | S. O. | 1 | S. O. | S. O. | S. O. |

| Rapide | Sable | A | 1 | 1 | 1 | 2 |

| Moyen | Loam | B | 1 | 1 | 2 | 3 |

| Lent | Loam argileux | C | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Très lent | Argile | D | 1 | 3 | 4 | 4 |

Pour faire une évaluation plus précise du potentiel de contamination des eaux souterraines à la ferme, recherchez des signes de variation des conditions hydrogéologiques, notamment de la texture du sol, des types de roches-mères et du niveau de la nappe phréatique, et effectuez suffisamment d’inspections du site pour confirmer ces variations. De plus, évaluez toujours la zone entourant les bâtiments de ferme indépendamment des champs.

On peut aussi évaluer les risques de contamination d’un puits situé sur la ferme selon la distance qui le sépare des sources de contamination potentielles. Plus cette distance est grande, plus les risques de contamination du puits sont faibles, que ce soit par écoulement de l’eau souterraine ou par ruissellement en surface. Pour connaître la distance minimale de séparation recommandée entre un puits et une source potentielle de contaminants, trouvez dans le Tableau 2 le niveau de risques de contamination des eaux souterraines pour le site considéré (établi à partir du Tableau 1), selon le type de puits.

Au Tableau 2, les sources de contamination potentielles peuvent être des sources ponctuelles voisines des bâtiments, comme les cellules de stockage du fumier, les réservoirs de carburant, les fosses septiques, les entrepôts de pesticides, etc.

| Risques de contamination des eaux souterraines (Tableau 1) | Distance minimale de séparation entre un puits et une source potentielle de contaminants (puits foré à la sondeuse) | Distance minimale de séparation entre un puits et une source potentielle de contaminants (puits creusé ou foré à la tarière) |

|---|---|---|

| Élevés | Plus de 90 m) (300 pi) | Plus de 90 m) (300 pi) |

| Modérés | 24-90 m (76-300 pi) | 47-90 m (151-300 pi) |

| Faibles | 15-23 m (50-75 pi) | 30-46 m (100-150 pi) |

| Très faibles | Au moins 15 m) (50 pi) | Au moins 30 m) (100 pi) |

Tableau extrait des Plans agroenvironnementaux de l’Ontario.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN)

Dans les fermes de l’Ontario qui sont mises en conformité avec la LGEN, les nouvelles installations et les agrandissements doivent respecter les distances minimales de séparation établies par le Règl. de l’Ont. 267/03, tel que modifié. AgriSuite est un outil qui peut vous aider à identifier les distances minimales de séparation entre les puits et les activités sur le terrain.

Mesures à prendre si les risques de contamination sont importants

Des risques élevés ou modérés de contamination des eaux souterraines donnent un indice de la rapidité avec laquelle les contaminants pourraient atteindre la nappe phréatique ou les puits situés sur une propriété ou celle d’un voisin en cas de déversement ou de fuite. Si les risques sont élevés, il faut prendre grand soin d’éviter toute fuite ou tout déversement de contaminants. En plus des inspections régulières et de l’entretien, il faut faire analyser l’eau des puits et assurer le confinement du fumier, des écoulements des parcs d’animaux et des eaux de lavage des laiteries pour limiter les infiltrations vers la nappe phréatique. Au champ, les épandages de fumier et d’engrais doivent être dosés en fonction des exigences des cultures et avoir lieu au moment de l’année où l’utilisation des éléments nutritifs sera maximale, à défaut de quoi les éléments nutritifs précieux pourraient s’infiltrer vers la nappe phréatique.

Ressources

Fascicules de la série « Les pratiques de gestion optimales » :

Fiches techniques du MAAAO :

- Comprendre les eaux souterraines

- Gérer les réserves d’eaux souterraines

- Protéger la qualité des réserves d’eaux souterraines

- Réserves d’eaux hautement vulnérables

- Les puits d’eau privés en milieu rural

- Analyse et traitement des eaux de puits privés

Avis de non-responsabilité

Les renseignements dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ne devraient pas être utilisés pour déterminer vos obligations légales. Pour ce faire, consultez la loi pertinente. Si vous avez besoin de conseils juridiques, consultez un avocat. En cas de contradiction entre l’information fournie dans la fiche technique et toute loi applicable, la loi a préséance.

Rédaction

La version anglaise de cette fiche technique a été mise à jour par Amber Langmuir, ing., ingénieriste, gestion de l’eau, MAAAO, et Kevin McKague, ing., ingénieriste, qualité de l’eau, MAAAO.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La distance minimale de séparation, selon le type de puits, entre celui-ci et la source de contamination potentielle, cette distance étant établie par le règlement sur l’aménagement des puits pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (Règlement 903).