Le virus de la sharka des espèces fruitières et ornementales du genre prunus

Renseignez-vous sur les symptômes, les souches, la propagation et l’éradication du virus de la sharka (PPV), et sur la lutte contre ce virus.

ISSN 1198-7138, Publié janvier 2002

Introduction

Le virus de la sharka (PPV) provoque une maladie grave chez les arbres fruitiers à noyau. Cette maladie a été observée pour la première fois sur des pruniers en Bulgarie, d'où lui est venu son nom de sharka ou variole du prunier. Le virus s'est répandu dans la plupart des pays européens et y a causé des pertes économiques. Dernièrement, la maladie a été découverte dans quelques régions productrices de fruits à noyau en Amérique du Nord. On ne sait rien de la voie précise par laquelle le virus est arrivé en Ontario. Quant au foyer de sharka qui s'est déclaré en Pennsylvanie, l'explication la plus plausible est le transport accidentel du virus sur du matériel de multiplication infecté, bien que d'autres voies d'introduction ne soient pas à exclure. Certaines données laissent penser que le virus est arrivé en Ontario dès 1992.

Le virus de la sharka appartient à la famille des potyviridés ou potyvirus. On trouve dans cette famille d'autres agents responsables de maladies similaires comme le virus Y de la pomme de terre (PVY) et le virus de la mosaïque du navet (TuMV). Le virus de la sharka n'atteint ni l'homme ni l'animal.

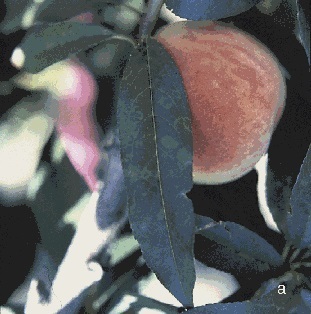

Figure 1. Symptômes de la sharka sur des pêches malades.

Symptômes

Les symptômes de la sharka varient souvent d'un cas à l'autre et peuvent être confondus avec les signes d'autres troubles physiologiques comme les carences ou les dommages causés par les pesticides. Chez tous les arbres fruitiers à noyau, ils peuvent se manifester sur les feuilles, les fleurs et les fruits (figure 1); en outre, chez l'abricotier, il peut y avoir parfois des taches sur le noyau des fruits. L'expression des symptômes varie selon l'hôte, le cultivar, la souche du PPV, l'âge de l'arbre infecté et l'environnement. Les symptômes peuvent s'observer sur quelques feuilles ou fruits seulement, sur une seule branche, ou bien sur l'arbre tout entier (figure 2). Certaines années, il arrive que les symptômes se déclarent au printemps et au début de l'été, puis qu'ils s'atténuent ou disparaissent durant les périodes de forte chaleur pour réapparaître à la fin de la saison quand le temps devient plus frais.

Figure 2. Marbrures et taches chlorotiques sur les feuilles d'un prunier atteint de sharka.

Sur les feuilles des arbres infectés, les symptômes se traduisent par des taches rondes, des ponctuations (figure 3) et des plages chlorotiques pâles ou jaunes, ainsi que des réseaux jaunâtres le long des nervures, des nervures décolorées (figure 4), et des déformations. Chez certains cultivars, les feuilles peuvent se couvrir de zones de tissus morts ou nécrosés, tandis que chez d'autres, elles restent intactes. Les variétés de prunier sensibles peuvent aussi avoir une écorce fendillée. À l'occasion, chez les cultivars de pêcher à floraison spectaculaire, des taches peuvent altérer la couleur des pétales.

Figure 3. Les symptômes foliaires de la sharka sont notamment des cercles jaunes chez le pêcher infecté (a), des taches et des marbrures chez le prunier infecté (b).

Figure 4. Réseaux jaunâtres et décoloration des nervures sur des feuilles de pêcher infectées.

Sur les pêches et les nectarines vertes, les symptômes peuvent être de légères sinuosités et des taches irrégulières ou annulaires diffuses donnant au fruit un aspect marbré (figure 5). Lorsque le fruit grossit et mûrit, ces taches gardent leur teinte jaunâtre alors que le reste de l'épiderme prend sa couleur rosée normale (figure 6). Comme le virus n'envahit pas toutes les parties de l'arbre de la même façon, les fruits sur certaines branches peuvent sembler intacts alors qu'ailleurs ils sont gravement atteints. Chez certains cultivars, la teneur des fruits en sucre peut être réduite, ce qui rend les fruits moins attrayants pour le marché du frais ou de la transformation.

Figure 5. Réseaux, taches et anneaux diffus créant un aspect marbré, sur des pêches vertes atteintes de sharka.

Les pruniers et les abricotiers sont touchés plus gravement que les pêchers et les nectariniers. Outre les anneaux, les réseaux et les ponctuations chlorotiques, les prunes et les abricots « sharkés » sont bosselés et très déformés. On trouve parfois des anneaux et des taches sur le noyau d'abricots infectés qui, au dehors, sont intacts. Les prunes sont souvent très déformées avec des dépressions circulaires sombres; chez des variétés sensibles, en Angleterre, on a enregistré des pertes de rendement de 20-30 %. Les fruits malades sont nettement moins sucrés, ils deviennent flasques et fades et sont impropres à la vente.

Les arbres infectés meurent rarement, mais souvent leur production baisse à mesure que la maladie progresse. Une baisse mesurable de la croissance de l'arbre a été observée chez les arbres gravement infectés. Il peut y avoir chute prématurée des fruits chez les arbres infectés, un phénomène dont la gravité varie selon l'espèce et le cultivar, et selon la souche du PPV en cause. Des rapports européens indiquent que les fruits peuvent tomber 20-30 jours avant le stade de maturité normale.

Souches

La souche D (Dideron), la plus commune, a été isolée la première fois en France sur des abricotiers. Capable d'infecter naturellement les pêchers, les nectariniers, les pruniers et les abricotiers, elle est bien installée dans de nombreux pays européens. La souche D est la seule qui ait été mise en évidence en Amérique du Nord.

La souche M (Marcus) a été mise en évidence la première fois en Grèce, sur des pêches, et a atteint de nombreux pays européens, mais pas l'Amérique du Nord. On la trouve habituellement sur les pêchers, mais on l'a aussi isolée sur des pruniers et des abricotiers infectés naturellement. Une fois installée dans une région, la souche M peut se propager rapidement et est très difficile à éliminer.

Figure 6. Réseaux, anneaux (a) et taches irrégulières (b) jaunes sur des pêches mûres atteintes de sharka.

La souche EA (El Amar) a été d'abord isolée sur des abricotiers en Égypte, mais elle peut aussi infecter des pruniers, des nectariniers et des pêchers. On la trouve seulement dans les pays d'Afrique du Nord.

La souche C (Cherry) a été isolée sur des cerisiers à fruits sucrés et à fruits acides. La souche C est présente dans plusieurs pays d'Europe, mais n'a pas été trouvée en Amérique du Nord.

Dissémination du virus

Le virus se propage de région en région à la faveur des transports de matériel de multiplication infecté (greffons, porte-greffes ou jeunes arbres). Des morceaux de plantes infectées peuvent parcourir ainsi de longues distances et franchir des barrières naturelles comme des chaînes de montagnes, des forêts et des océans.

Il arrive souvent que les racines d'arbres qui se touchent dans le sol fusionnent spontanément et acquièrent des tissus vasculaires communs. Le virus de la sharka peut aussi se propager d'un arbre infecté à un arbre en bonne santé par la fusion de leurs racines, mais ce mode de propagation serait de faible importance. Rien ne prouve que le virus peut se disséminer par l'intermédiaire des sécateurs ou des couteaux de taille. La transmission par les semences est possible, mais la fréquence de ce phénomène est très faible.

Transmission et dissémination par les pucerons

Une fois installé dans un verger, le virus de la sharka est transporté d'arbre en arbre par diverses espèces de pucerons ailés qui sont des vecteurs de virus. Les pucerons acquièrent le virus lorsqu'ils se mettent en quête de nourriture sur des arbres infectés et ils le déposent sur les plantes en bonne santé qui se trouvent à côté. Ce mode de transmission est plus ou moins efficace selon la souche du virus, l'espèce hôte, le cultivar et l'espèce de puceron. Les pucerons sont peu efficaces pour transmettre les souches D, EA et C, qui sont considérées comme des formes « non épidémiques » du virus; par contre, ils sont efficaces pour transmettre la souche M, considérée comme la forme « épidémique » du virus de la sharka.

Des études menées en Europe dans des vergers d'arbres fruitiers à noyaux ont montré que de très nombreuses espèces de pucerons peuvent transmettre le virus de la sharka. Les espèces de pucerons migrants qui ne colonisent pas les espèces fruitières ou ornementales de Prunus sont considérées comme d'importants vecteurs aphidiens. On voit parfois certaines de ces espèces migrantes venir chercher de quoi se nourrir dans les vergers, quand leur culture hôte favorite est mûre ou a été récoltée. On ne sait pas quelles espèces de pucerons sont présentes dans les vergers de l'Ontario, ni quelle est leur efficacité en tant que vecteurs (transmetteurs) de la sharka. Par contre, la plupart des espèces de pucerons que l'on trouve en Ontario ont joué un rôle dans la propagation de la sharka en Europe.

On estime qu'un même arbre fruitier peut recevoir annuellement la visite de 50 000 à 300 000 pucerons. Les risques qu'un arbre en bonne santé contracte la sharka dépendent à la fois du nombre d'arbres infectés et du nombre de vecteurs qui se trouvent autour de lui. La propagation de la sharka dans les vergers peut être relativement rapide, même si seule la souche D est présente. Durant les premières années suivant l'apparition de la sharka dans un verger, le nombre d'arbres infectés demeure très faible et la maladie semble se propager très lentement. Par contre, une fois que le niveau d'infection atteint environ 10 %, le nombre de nouveaux arbres infectés chaque année consécutive augmente très rapidement. C'est pour cette raison qu'il est important d'arracher les arbres infectés dès qu'on dépiste la maladie.

La pulvérisation d'insecticides dirigés contre les pucerons colonisateurs qui ont pour hôtes primaires les pêchers et les nectariniers (comme le puceron vert du pêcher) est souvent inefficace pour limiter la propagation de la sharka. On a amplement constaté dans les régions d'Europe où sévit le PPV, que des traitements hebdomadaires n'aident pas à prévenir ni à atténuer l'infection des vergers exempts de la maladie qui sont situés dans le voisinage de vergers infectés. Comme le virus est transmis de façon non persistante, un puceron est capable de transmettre le virus à l'occasion de périodes de nutrition ou d'« essais » très courtes. Les pucerons peuvent arriver dans les vergers depuis les champs voisins et contaminer rapidement les fruits. Les insecticides ne peuvent pas tuer ces pucerons immigrants assez rapidement pour les empêcher de prélever le virus et de le disséminer, d'où l'inefficacité des pulvérisations régulières à enrayer la propagation. Dans de nombreux cas, l'épandage d'insecticides entraîne des taux d'infection plus élevés, peut-être parce que les pucerons sont alors plus agités, font des « essais » plus fréquemment et s'éparpillent davantage dans les plantes voisines.

Récemment, des chercheurs en France et aux États-Unis ont montré que les pucerons pouvaient prélever le virus sur des fruits infectés et le transmettre à des semis de pêcher. Il est nécessaire de faire d'autres recherches pour déterminer le rôle des fruits infectés dans la propagation du virus sur de longues distances. Quoi qu'il en soit, il est important de se débarrasser des tas de fruits à noyau de rebut aussi loin que possible des vergers où l'on cultive des espèces fruitières sensibles à la sharka.

Figure 7. Colonie de pucerons verts du pêcher.

Cycle biologique du puceron

Les pucerons sont des petits insectes à corps mou qui vivent en colonies (figure 7) et qui se nourrissent de la sève interne des cellules des plantes à l'aide de leurs pièces buccales de type perceur-suceur, le « stylet ». Dans un champ, on peut vite remarquer les effets de leurs piqûres de nutrition sur les feuilles terminales, parce que celles-ci s'enroulent (figure 8). Les pucerons ont des cycles biologiques complexes qui incluent souvent le développement de formes ailées et aptères (figure 9), selon les conditions de milieu et la plante-hôte. Les adultes ailés sont d'ordinaire associés à la migration d'une culture à une autre ou d'une plante-hôte à une autre tout au long de la saison de croissance. La plupart des espèces de pucerons vivent sur une plante ou sur un petit nombre de plantes apparentées, bien que quelques espèces passent l'hiver, le printemps et l'automne sur un type de plant (l'hôte primaire) et l'été sur des plantes non apparentées (les hôtes secondaires). Dans les régions tempérées comme l'Ontario, de nombreuses espèces de pucerons passent l'hiver à l'état d'oeuf sur des hôtes primaires. Le puceron vert du pêcher (PVP) (figure 10), par exemple, passe l'hiver à l'état d'oeuf sur les pêchers et les nectariniers. Les oeufs du PVP éclosent au printemps et donnent naissance à des femelles aptères. À la fin du printemps et au début de l'été, les générations successives de femelles aptères du PVP quittent leurs hôtes primaires et colonisent des hôtes secondaires, parmi lesquels figurent plusieurs centaines d'espèces légumières, de plantes ornementales et de mauvaises herbes. À l'automne, quand le temps fraîchit, que le jour raccourcit et que les plantes se développent lentement ou meurent à cause de conditions de milieu défavorables, les pucerons ailés (mâles et femelles) apparaissent et retournent vers leurs hôtes primaires où, finalement, ils s'accouplent, pondent et meurent.

Bien que les pucerons soient spécifiques d'hôtes pour leurs sources d'aliments et les plantes qu'ils colonisent, ils ne savent pas reconnaître visuellement les hôtes qui leur conviennent et ils doivent « essayer » toutes les plantes qu'ils rencontrent durant leur migration. Pour savoir si une plante lui convient, le puceron pratique une piqûre d'essai, c'est-à-dire il enfonce son stylet dans les cellules épidermiques (superficielles) de la plante, et aspire une petite quantité du contenu des cellules. Ses récepteurs du goût lui indiquent si la plante lui convient pour la nutrition et la colonisation. Si la plante s'avère lui convenir, le puceron commence alors ses piqûres d'alimentation. Les espèces de pucerons qui sont incapables de se reproduire sur une plante donnée font une ponction sur une feuille, et si elles ne la trouvent pas à leur goût, elles vont piquer une autre plante; ce faisant, elles peuvent prélever un virus chez une plante infectée et le réinjecter chez des plantes saines.

Figure 8. Dommages causés par les piqûres de nutrition du puceron vert du pêcher sur les feuilles d'un jeune pêcher.

Figure 9. Colonie de pucerons verts du pêcher, formes ailées et aptères, au revers d'une feuille de pêcher.

Figure 10. Puceron vert du pêcher, forme aptère.

Hôtes infectés naturellement

Le virus de la sharka peut infecter naturellement la plupart des espèces fruitières du genre Prunus qui sont cultivées, dont l'abricotier (Prunus armeniaca), le prunier commun (P. domestica), le néflier du Japon (P. salicina), le pêcher (P. persica), le nectarinier (P. persica var. nucipersica), le cerisier à fruits sucrés (P. avium) et le cerisier à fruits acides (P. cerasus). La sensibilité de l'hôte et la gravité de la maladie varient souvent selon l'espèce hôte, le cultivar ainsi que la souche du virus.

Les autres hôtes qui peuvent être infectés dans la nature comprennent le prunier sauvage (P. americana), le prunier mirobolan (P. cerasifera), l'amandier à fleurs du Japon (P. gladulosa) et le prunellier (P. spinosa). Le prunellier a été une source naturelle d'infection dans plusieurs pays d'Europe. Les arbres infectés peuvent servir de réservoir du virus et il est donc conseillé de les détruire pour protéger les arbres non infectés dans la région.

Hôtes infectés artificiellement

De nombreuses espèces de Prunus, dont certains arbustes ornementaux populaires tels que l'amandier rose (P. triloba), le cerisier de Mandchourie (P. tomentosa), le prunier pourpre des sables (P. cistena) et le cerisier des sables (P. pumila) ont été artificiellement infectés par le virus dans certaines conditions pour fins de recherche. L'amandier (P. dulcis), le noyer noir d'Amérique (Juglans nigra) et le prunier sauvage du Canada (P. nigra) ont également été infectés artificiellement avec le PPV. Rien n'indique que ces hôtes peuvent être infectés naturellement, et on doit mener des recherches complémentaires pour connaître leur éventuel rôle dans la propagation générale du virus et l'importance épidémiologique.

Plantes-hôtes herbacées

Dans des études européennes, le virus de la sharka a été isolé chez plusieurs plantes-hôtes herbacées dont la renoncule âcre (Ranunculus repens), la lupuline (Medicago lupulina), le trèfle rouge (Trifolium pratense), le trèfle blanc (Trifolium repens) et la silène vulgaire (Silene vulgaris). Plusieurs de ces plantes sont des mauvaises herbes très répandues dans beaucoup de régions de l'Ontario. L'importance des mauvaises herbes sensibles en tant que réservoir du virus de la sharka en Amérique du Nord fait actuellement l'objet d'études. D'après de nombreuses études faites en Europe, les mauvaises herbes ne jouent pas un rôle appréciable dans la propagation de la maladie. D'autres plantes herbacées comme le pois (Pisum sativum) cv. Colmo, le tabac (Nicotiana tabacum) et des espèces apparentées appartenant au genre Nicotiana sont aussi des hôtes de la sharka et ont souvent été utilisées comme plantes indicatrices pour détecter l'infection virale chez les arbres à fruits à noyau atteints par la maladie.

Transmission du virus persistante et non persistante

Les pucerons transmettent plus de la moitié de tous les virus des plantes. On distingue deux types de transmission virale par les pucerons : la transmission persistante et la transmission non persistante.

La transmission est persistante lorsque le puceron reste porteur du virus toute sa vie. Pour acquérir le virus, le puceron doit se nourrir longtemps sur une plante; après une période d'incubation de plusieurs heures ou jours, le virus commence à se multiplier et à circuler à l'intérieur de l'insecte. Par la suite, chaque fois que le puceron fera des ponctions sur des plantes, il pourra éventuellement transmettre le virus à de nouvelles plantes-hôtes sensibles. La propagation de virus persistants est favorisée par les espèces de pucerons qui séjournent un certain temps dans une culture. Il s'agit notamment des individus aptères des espèces de pucerons qui colonisent une plante lorsqu'ils la reconnaissent comme hôte leur convenant pour au moins une partie de la saison. La destruction des pucerons vecteurs à l'aide d'insecticides peut réduire nettement la propagation des phytovirus persistants.

À l'inverse, les pucerons peuvent acquérir des virus non persistants, comme le virus de la sharka, quelques secondes après avoir fait une ponction d'essai chez une plante infectée. Si ce sont des pucerons migrateurs ailés et qu'ils trouvent que la plante ne leur convient pas pour se nourrir, ils la délaissent rapidement pour piquer une plante saine et ils lui transmettent le virus par la même occasion. En général, les pucerons ne gardent pas les virus non persistants plus d'une heure, mais on a déjà constaté que cette durée pouvait être de 1 à 3 jours. Les pucerons perdent rapidement les particules virales après la piqûre d'essai ou d'alimentation suivante et doivent de nouveau visiter une plante infectée pour continuer à transmettre le virus. Si la plante suivante sur laquelle le puceron se pose pour se nourrir n'est pas une espèce sensible à la sharka, le virus est détruit et le puceron est incapable de le transmettre à d'autres plantes. Un seul puceron, par conséquent, ne peut pas transmettre le virus à plus d'une plante après avoir acquis le virus.

La transmission des virus non persistants, comme le virus de la sharka, est favorisée par les espèces de pucerons ailés qui ne font que passer sans coloniser leurs hôtes, et qui essaient de nombreuses plantes quand elles cherchent des hôtes qui leur conviennent. Contrairement à ce qui passe pour les virus persistants, la propagation n'est pas réduite par les traitements insecticides. Les pucerons colonisateurs aptères ne sont probablement pas assez mobiles pour contribuer de façon importante à la propagation. Les pucerons ailés qui se déplacent dans le verger sont probablement ceux qui contribuent le plus à la transmission du virus. Les insecticides ne peuvent pas tuer assez rapidement les pucerons qui arrivent dans un verger pour les empêcher d'acquérir et de transmettre le virus, et des pulvérisations régulières ne réduisent pas la dissémination des virus non persistants.

Enquêtes et dépistage

Il est nécessaire de mener des enquêtes régulièrement pour dépister la présence de la sharka et vérifier sa distribution, ou pour déterminer qu'une région peut être déclarée exempte de cette maladie. L'inspection des arbres consistant à repérer visuellement les symptômes n'est pas une méthode fiable pour détecter toute l'ampleur de l'infection. Souvent des arbres infectés ne manifestent pas de symptômes pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans après l'inoculation. Les enquêtes de dépistage sont conçues de façon à détecter au moins un arbre infecté dans un verger ou une parcelle de verger avec un nombre d'échantillons le plus réduit possible. Les enquêtes de dépistage ne renseignent PAS sur l'incidence de la maladie ni sur le nombre d'arbres infectés dans un verger ou une parcelle de verger.

Pour détecter des concentrations peu élevées du virus dans des tissus prélevés sur des plantes qui n'expriment pas de symptômes, il faut soumettre les échantillons à des épreuves de laboratoire spéciales, tels que le dosage immunoenzymatique ELISA et l'amplification en chaîne par polymérase (PCR). Les épreuves sont en général effectuées sur des échantillons de feuilles, mais aussi sur d'autres tissus végétaux, dont les racines et l'écorce. En raison de la répartition irrégulière du virus à l'intérieur des arbres, les échantillons foliaires doivent être prélevés sur des rameaux d'un an, dans les quatre quadrants de l'arbre. Des études récentes indiquent que le virus peut être détecté plus fréquemment quand on prend des feuilles à l'intérieur de la couronne de l'arbre. La concentration du virus est souvent basse durant des périodes prolongées de temps chaud et l'échantillonnage doit être fait au début de la saison de végétation quand les températures sont encore modérées.

Prévention

La plupart des stratégies dirigées contre la sharka ont pour objectif de l'empêcher d'arriver dans une région productrice de fruits à noyau qui en est exempte. Empêcher l'introduction de ravageurs exotiques, dont la sharka, dans les régions où ces derniers n'existent pas naturellement est une responsabilité que chacun doit partager. En se procurant auprès de pépinières certifiées des jeunes arbres exempts de virus qui sont régulièrement contrôlés, on réduit les risques d'introduire la sharka et d'autres maladies dans une région qui en est épargnée. Au Canada, l'adoption et l'application des règlements phytosanitaires destinés à empêcher l'introduction de ravageurs exotiques par le biais des importations de matériel de plantation est la responsabilité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Quarantaine

De nombreux pays ont recours à la méthode de la quarantaine pour prévenir l'entrée ou la propagation de parasites exotiques comme le virus de la sharka dans une région ou un pays où ils ne sont pas présents. Si des foyers se déclarent, ils placent en quarantaine le secteur situé autour du verger ou bien la région tout entière, selon la distribution de la maladie déterminée par les enquêtes de dépistage. Il devient alors interdit de sortir du matériel de multiplication sensible de la zone ou de la région placée en quarantaine.

Éradication

En cas d'échec des mesures destinées à empêcher un agent pathogène d'entrer dans une région jusque-là exempte, la stratégie consiste principalement à éliminer l'agent pathogène en éliminant tous les arbres malades. Lorsque le PPV s'est installé dans une région ou dans la population d'espèces indigènes du genre Prunus, l'élimination du virus est très difficile. L'éradication oblige à faire des enquêtes de dépistage régulièrement dans les vergers et les pépinières et à arracher immédiatement les arbres infectés avant que le virus ne se dissémine.

Lutte contre la maladie

Les mesures destinées à contenir la maladie sont appliquées seulement quand le programme de prévention et d'éradication a échoué, ou quand la maladie a atteint la population des espèces indigènes du genre Prunus dans la région infectée. On peut réduire ou stopper la propagation du PPV et d'autres agents pathogènes par le biais du matériel de multiplication en employant des greffons exempts de virus produits dans un verger certifié. Diverses stratégies sont mises en oeuvre dans les régions infectées pour enrayer la sharka. La plupart des stratégies de lutte consistent à mener des enquêtes régulières pour dépister les arbres infectés en se fondant sur les symptômes visuels, puis à les arracher dans les plus brefs délais, lorsque le taux d'infection dans le verger est inférieur à 10 %. En France, les arbres sont inspectés visuellement pour le repérage des symptômes au printemps, puis plusieurs autres fois durant la saison. Dans un programme de lutte contre la sharka appliqué en Angleterre, on détruit en général entièrement les vergers de pruniers lorsqu'on y trouve plus de 10 % d'arbres infectés, parce qu'ils sont plus difficiles à exploiter rentablement et sont une menace pour les vergers voisins.

Les insecticides utilisés contre les pucerons ne sont pas très utiles pour enrayer la sharka. De plus, leur utilisation nuit aux autres programmes de lutte antiparasitaire appliqués dans le verger, en augmentant la résistance aux insecticides et les foyers de parasites secondaires. C'est ce qui explique que la plupart des pays européens ont cessé de pulvériser des insecticides pour lutter contre la sharka.

La lutte contre les mauvaises herbes à l'intérieur et à l'extérieur des vergers peut ralentir la propagation de la sharka, puisque les mauvaises herbes communes sont des hôtes naturels du PPV. Cependant, on ne sait pas vraiment quel rôle les mauvaises herbes jouent dans la propagation, l'installation et la persistance de la sharka dans une région, et on devra faire de nouvelles recherches pour en savoir plus à ce sujet.

On ne trouve pas encore sur le marché de variétés de Prunus qui sont résistantes à la sharka; cependant la lutte contre la maladie par l'utilisation de cultivars résistants semble prometteuse. Des gènes de la résistance ont été isolés et transférés à un cultivar de prune, mais le transfert de ces gènes à d'autres espèces fruitières à noyau est un processus compliqué et qui prend beaucoup de temps quand on utilise les techniques de sélection traditionnelles. Le génie génétique et l'utilisation de la biotechnologie peuvent aider à créer des cultivars résistants à la sharka chez la plupart des espèces à fruits à noyau.

Remerciements

Nous remercions le Secrétariat d'État pour sa contribution financière à la réalisation de la présente fiche technique.

Nous tenons également à remercier les personnes suivantes qui ont assuré la relecture de cette fiche et qui nous ont fait bénéficier de leurs précieuses remarques : Leslie Cree et Rob Favrin, Agence canadienne d'inspection des aliments, Nepean (Ontario); Dr Tom Lowery, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Summerland (Colombie-Britannique); Hugh Berges, MAAARO, Guelph (Ontario).