Maladies de la carotte : identification et mesures de lutte

Renseignez-vous sur les stratégies de lutte contre les maladies de la carotte et sur la façon de reconnaître ces maladies.

ISSN 1198-7138, Publié janvier 1998

Introduction

Les carottes de consommation ou de transformation se cultivent partout dans le sud de l’Ontario, dans les régions climatiques les plus variées et dans les terrains les plus divers, des terres sablonneuses légères aux terres noires riches en matière organique en passant par les loams argileux. La partie commercialisable de la plante, la racine, est en butte pendant sa culture à des stress de toute nature : maladies, nématodes et variations des conditions édaphiques, plus particulièrement de l’humidité du sol. Les maladies de la racine ne se limitent pas à un type de sol donné; mais il est vrai que certaines se manifestent plus souvent sur les terres noires et certaines autres plus souvent sur les terres hautes ou les sols minéraux. Établir le diagnostic exact de la maladie est l’étape cruciale d’un programme de gestion intégrée des cultures (GIC), tant au champ que dans l’entrepôt. Il est important de dépister les maladies dès leurs débuts si l’on veut que les stratégies de lutte, s'il en existe, puissent être appliquées avec succès. La surveillance minutieuse et régulière de la culture, alliée à la connaissance des problèmes sanitaires qui se sont posés antérieurement dans le champ, permet d’obtenir de bonnes indications sur les risques d’apparition des maladies. En outre, certains facteurs météorologiques saisonniers accroissent les risques de maladies de la carotte. Enfin, l’analyse de sol, qui mesure le pH, la salinité et les teneurs en éléments nutritifs du sol, constitue également un outil précieux.

Les maladies de la carotte les plus communes en Ontario sont le rhizoctone commun (nécrose du collet), le rhizoctone violet, la pourriture blanche sclérotique, la cavité pythienne, le dépérissement pythien, la jaunisse de l’aster. D’autres maladies sont observées beaucoup moins souvent en Ontario : le rhizoctone à Rhizoctonia carotae, le pourridié noir (moisissure noire), la pourriture noire, la gale commune et la pourriture molle bactérienne. Bien que le rhizoctone commun et le rhizoctone violet soient plus communs sur les sols minéraux du sud de l’Ontario, on les rencontre aussi sur les terres noires. Les problèmes de nématodes et de racines fourchues ou fendillées se posent également souvent; toutefois, les nématodes sont de minuscules vers parasites, non des agents pathogènes. Les racines fourchues et fendillées peuvent avoir plusieurs causes, dont les nématodes, les organismes pathogènes et les variations des conditions édaphiques. Le diagnostic s'établit en général par élimination et par examen des données relevées lors de la surveillance.

Rhizoctonia

Les champignons Rhizoctonia sont responsables des trois maladies importantes de la carotte. Deux de celles-ci sont communes en Ontario : le rhizoctone commun et le rhizoctone violet. Quant à la troisième, le rhizoctone à Rhizoctonia carotae, elle est rare en Ontario et se déclare surtout pendant la conservation. À l’exception de la jaunisse de l’aster, la plupart des maladies qui affectent les racines des carottes sont transmises par le sol et leur incidence dépend fortement de la température et de l’humidité du sol, des niveaux de fertilisation et, quelquefois, de la variété de la carotte. La jaunisse de l’aster est causée par un mycoplasme des plantes qui est transmis aux carottes par la cicadelle de l’aster. On trouve une description détaillée de ce complexe insecte-maladie dans deux autres fiches techniques du MAAARO, La cicadelle de l’aster et la jaunisse de l’aster et Les insectes ravageurs de la carotte.

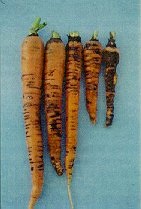

Rhizoctone commun

Le rhizoctone commun est causé par les mêmes champignons Rhizoctonia qui causent la fonte des semis au moment de la levée des plantules. Sur les racines des carottes, la maladie se manifeste d’abord par des lésions brun foncé horizontales; puis à mesure que la culture mûrit, la partie aérienne des plants peut s'étioler par endroits dans le champ (figure 1). Il semblerait que l’infection puisse se produire dès le début de la saison de végétation pendant les périodes humides; toutefois, on ne détecte souvent pas les symptômes avant que la saison soit avancée. À l’approche de la récolte, les lésions confluent pour former de grosses taches nécrosées profondes sur la partie supérieure de la racine (figures 2 et 3). Mais on ne peut pratiquement rien faire contre cette maladie si le temps est humide vers la fin de l’été et en automne. Malgré tout, on peut réduire les pertes dues au rhizoctone en prenant certaines précautions : récolter de bonne heure, semer sur billons, pratiquer la rotation culturale, éviter de meurtrir les racines pendant la récolte, maintenir une bonne hygiène dans les locaux de conservation et y faire régner les conditions de conservation les meilleures possibles. Il est également important de veiller à ce que le matériel aratoire et de récolte colporte le moins possible de terre infectée d’un endroit à l’autre.

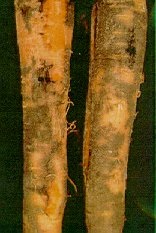

Rhizoctone violet

Le rhizoctone violet est causé par un champignon étroitement apparenté au genre Rhizoctonia, mais cette maladie détermine des symptômes qui lui sont caractéristiques. Elle se manifeste sporadiquement dans le champ, souvent sous la forme de zones où les plants sont peu denses et le feuillage étiolé ou mourant. Au niveau des racines, les symptômes caractéristiques sont la présence de terre qui adhère aux parties nécrosées et parcheminées de la racine. La surface parcheminée de la racine est souvent de couleur violacée (figures 4, 5 et 6). Les seules mesures conseillées sont de nature préventive : éviter de cultiver des carottes dans des zones infectées, faire la rotation avec des cultures céréalières, faire en sorte que le terrain soit bien drainé et fertilisé et, surtout, que les machines de culture transportent le moins possible de terre infectée d’un point à un autre. Le rhizoctone à Rhizoctonia carotae est rare en Ontario. C'est en général une pourriture sèche qui tend à se manifester pendant la conservation (figure 7).

Pourriture blanche sclérotique

La pourriture blanche sclérotique est une maladie très commune chez de nombreux légumes; les carottes y sont particulièrement sensibles, surtout en fin de saison et pendant la conservation. Elle est causée par un champignon qui est présent dans le sol, dans les cellules ou les locaux d’entreposage et elle se manifeste souvent après la récolte des carottes. Les symptômes peuvent être identifiés dans le champ : sur le collet des carottes infectées, on voit une moisissure blanche caractéristique ponctuée de sclérotes noirs. Pendant la conservation, la maladie est caractérisée par une pourriture blanche, molle et aqueuse, et par des sclérotes noirs (figures 8 et 9). La rotation des cultures, le désherbage (pour améliorer la circulation de l’air), le semis sur billons, la submersion du champ en hiver, le refroidissement rapide des carottes avant leur transfert en entrepôt et l’hygiène méticuleuse de toutes les composantes des installations d’entreposage sont autant de mesures à prendre pour réduire les pertes causées par la moisissure blanche. Il existe des fongicides que l’on peut pulvériser sur les carottes en croissance, mais si la maladie est très abondante dans le champ ou si les carottes sont rentrées dans des entrepôts infectés, les traitements ne permettront pas d’éviter des pertes considérables.

Espèces de Pythium

Plusieurs espèces de Pythium causent des maladies caractéristiques chez la carotte. La cavité phythienne et le dépérissement pythien (de son ancien nom rousselure) sont des maladies communes de la carotte, surtout dans les terres organiques. Les infections dues à Pythium peuvent se produire dès le début du développement de la carotte et elles sont généralement favorisées par l’humidité du sol. Les symptômes du dépérissement pythien sont la formation de racines latérales brun roux, la division de la racine et le retard de développement (figures 10 et 11). Ces symptômes peuvent être facilement confondus avec les dommages causés par les nématodes, la compaction du sol ou un drainage du sol insatisfaisant. La cavité pythienne se manifeste souvent peu de temps avant la récolte. Des lésions horizontales dont la taille va de 1 à 10 mm apparaissent sur la surface de la racine et peuvent former de larges plages nécrosées si elles sont envahies par d’autres champignons ou bactéries (figure 12). La cavité pythienne ne réduit pas d’ordinaire le rendement, mais elle nuit à l’aspect des racines et en diminue la valeur marchande. La lutte contre les maladies à Pythium est difficile si la saison de croissance est humide, mais il existe des variétés tolérantes. En outre, le semis de précision sur billons, la rotation avec des cultures de crucifères, d’oignons ou de pommes de terre, et l’amélioration du drainage du champ peuvent contribuer à les enrayer. On a pu constater aussi que la maladie pouvait être favorisée par des teneurs élevées du sol en azote. Dans la mesure du possible, il faut donc éviter de cultiver des carottes dans des champs où cette maladie s'est déjà déclarée. Les fongicides épandus sur le sol ou les traitements des semences dirigés contre la cavité pythienne peuvent également être utiles, mais si le sol est humide et si d’autres facteurs favorisent la maladie, celle-ci risque toujours de faire des dégâts.

La gale com Pourridié noir (moisissure noire)

Le pourridié noir (moisissure noire) de la carotte, imputable au champignon Chalara elegans, est très rare en Ontario. C'est une maladie de la post-récolte qui touche les carottes entreposées dans un local dont la température et l’humidité sont élevées. Les symptômes apparaissent en général après que les carottes ont été lavées et emballées sous plastique et placées à une température insuffisamment fraîche. On ne remarque pas de symptômes pendant la croissance. Quand la température dépasse 25°C, des lésions irrégulières de couleur sombre se développent à la surface de la racine (figure 13). Les carottes meurtries durant l’emballage sont plus prédisposées à l’infection. La manutention soigneuse des racines à la récolte et leur conservation à la bonne température, de la récolte à la vente, sont les principales précautions à respecter.

Pourriture noire

La pourriture noire causée par les champignons Alternaria est différente du pourridié noir décrit ci-dessus. Elle est également très rare en Ontario. Cette maladie peut être transmise par les semences et par la terre, et elle se caractérise par une pourriture noire luisante dans la région du collet et une moisissure noir verdâtre sur la racine principale. Pour s'en prémunir, il faut acheter des semences propres et traitées, et appliquer les précautions générales recommandées contre les maladies à Pythium. En outre, pour décontaminer les champs infectés, on recommande une rotation de huit années avec des cultures autres que les carottes, les panais, le persil et le céleri ainsi qu'un enfouissement profond des résidus de cultures.

Gale commune

La gale commune est une maladie de la carotte, également rare en Ontario, causée par la bactérie terricole Streptomyces. Elle peut déterminer sur la racine des nécroses liégeuses sèches, en saillie ou en creux, mais ces symptômes sont rarement de gravité suffisante pour causer des baisses de rendement majeures. Les sols alcalins sont connus pour accroître l’incidence de la gale.

Pourritures molles bactériennes

Les pourritures molles bactériennes de la carotte se produisent seulement quand les sols sont humides ou les conditions d’entreposage insatisfaisantes. Dans les terrains très mal drainés ou pendant les automnes très humides, la pourriture bactérienne de la pointe peut se produire au champ. Ce genre de pourriture molle est caractérisée par une pourriture aqueuse malodorante. Les pertes dues aux pourritures molles bactériennes pendant la conservation surviennent consécutivement à d’autres maladies de conservation. L’hygiène et la manutention en douceur des racines pendant la récolte et le calibrage sont les seuls moyens d’atténuer le problème. Dans les zones mal drainées, le semis sur billons peut aussi contribuer à limiter les infections bactériennes.

Il est important de savoir reconnaître les maladies de la racine de la carotte dont il a été question ci-dessus et de les distinguer des autres maladies et troubles physiologiques. En effet, des nématodes tels que les nématodes cécidogènes, les nématodes des racines et les nématodes à kystes causent certains symptômes particuliers qui peuvent être facilement confondus avec ceux des maladies. Le phénomène des racines fourchues ou fendues est aussi un problème grave dans de nombreux endroits. Ces pertes ont souvent un rapport avec des alternances de sécheresse et d’humidité du sol, des périodes où le sol a été compacté ou remanié, et parfois, avec des résidus d’herbicides. Il est important de diagnostiquer avec précision les maladies de la racine de la carotte avant de mettre en oeuvre une stratégie de lutte. Pour plus de renseignements sur ce sujet, on peut s'adresser à un conseiller en cultures horticoles du MAAARO ou au spécialiste provincial des cultures légumières.

Références bibliographiques

- Les maladies et les ravageurs des cultures légumières au Canada

- Lutte intégrée contre les ennemis de l’oignon, de la carotte, du céleri et de la laitue en Ontario, (publication 700) (Commander cette publication)

Nous remercions le Secrétariat d’État pour sa contribution financière à la réalisation de la présente fiche technique.

La révision de la présente fiche a été assurée par Mary Ruth McDonald (PhD), Université de Guelph, Station de recherches sur la culture en terre noire, et Richard Parry (PhD), MAAARO, Stratford.