La protection, la conservation, la mise en valeur et l’utilisation judicieuse de nos ressources naturelles

Le Plan de croissance œuvre de concert avec le Plan de la ceinture de verdure et d’autres politiques provinciales et plans pour la protection, la conservation et l’utilisation judicieuse des ressources naturelles. Les politiques du Plan de croissance appellent l’aménagement de collectivités complètes et plus compactes, qui utiliseront les terres de façon plus efficace et réduiront les pressions d’aménagement sur les zones naturelles d’importance à l’extérieur des zones de peuplement. En plus de protéger notre patrimoine naturel, les zones naturelles captent et éliminent le carbone, aidant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Par ailleurs, elles contribuent au filtrage et au stockage de l’eau, ce qui améliore la qualité de l’eau et réduit l’impact des tempêtes de pluie.

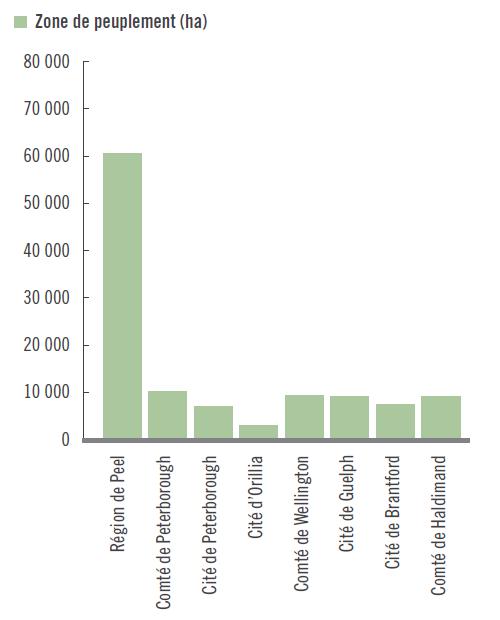

La consommation de terres

L’indicateur complémentaire

Le ratio de la variation en pourcentage de la taille de la zone de peuplement à la variation en pourcentage du nombre de résidents et d’emplois prévus.

Pourquoi c’est important

Le Plan de croissance vise à réduire l’étalement urbain et à favoriser l’utilisation judicieuse des terres et des ressources, d’une part, en exigeant la densification et un aménagement urbain plus compact, et, d’autre part, en établissant des exigences rigoureuses pour toute expansion des limites d’une zone de peuplement. Il est attendu des municipalités qu’elles veillent à ce que pareille expansion, soit aussi restreinte que possible, afin d’optimiser l’utilisation efficace des terres. En comparant les nouvelles expansions des zones de peuplement à la croissance démographique prévue, cet indicateur aidera à déterminer si les municipalités planifient bien leurs aménagements de manière à faire une utilisation plus efficace de leurs terres.

Sur quoi portent les mesures?

Cet indicateur ne servira à l’avenir que si ou lorsqu’une expansion d’une zone de peuplement aura lieu qui portera les limites de cette zone au-delà de ce qui a été fixé durant le processus de mise en conformité du plan officiel pertinent avec le Plan de croissance. Si pareille situation se produit, le ministère calculera le ratio de la variation en pourcentage de la taille de la zone de peuplement à la variation du nombre de résidents et d’emplois prévus. Ce ratio sera ensuite calculé pour chaque expansion subséquente des limites de la zone de peuplement, le cas échéant. Avec le temps, cet indicateur montrera s’il existe une tendance à une utilisation plus efficace des terres dans les zones comprises dans les zones de peuplement élargies.

Résultats

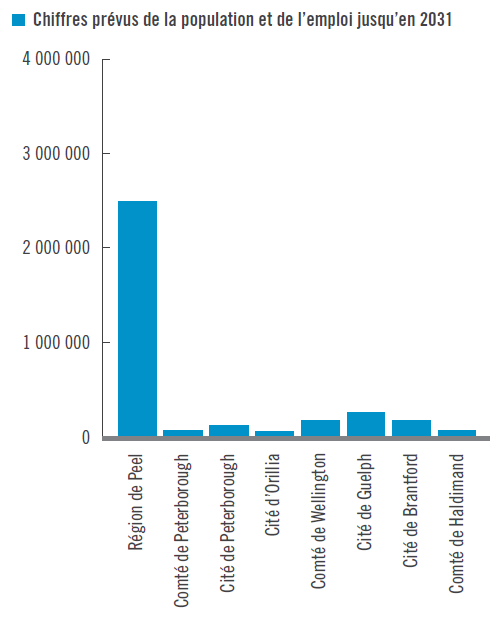

Il n’existe pour le moment pas de résultats pour cet indicateur. Le tableau montre les prévisions concernant la population et l’emploi, de même que la taille des zones de peuplement définies par les plans officiels qui sont présentement en vigueur et conformes au Plan de croissance. Les futurs résultats seront comparés aux chiffres présentés ici à titre de contexte.

Chiffres prévus de la population et de l’emploi

Zone de peuplement

*Lles plans officiels pour les régions de Durham, York, Halton, Waterloo et Niagara, les cités de Toronto, Hamilton, Kawartha Lakes et Barrie, de même que les comtés de Northumberland, Simcoe et Brant ne sont pas encore en vigueur, soit parce qu’ils n’ont pas encore été approuvés, soit parce qu’ils font l’objet d’appels, en tout ou en partie, devant la commission des affaires municipales de l’ontario. les informations pour ces municipalités deviendront disponibles après l’approbation des désignations des zones de peuplement et des prévisions connexes touchant la population et l’emploi.

Considérations

Les chiffres qui situent le contexte en termes de prévisions du nombre de résidents et d’emplois, et d’étendue des zones de peuplement ne tiennent pas compte des plans officiels qui ont été adoptés par un conseil municipal mais ne sont pas encore approuvés par la province, ni de ceux qui sont devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. À mesure que ces autres plans officiels seront mis en conformité avec le Plan de croissance et approuvés, et qu’ils entreront en vigueur, les dimensions des zones de peuplement auxquels ils se rapportent, de même que leurs prévisions concernant la population et l’emploi, seront ajoutées à ces chiffres contextuels.

Comme les calculs liés à cet indicateur ne peuvent débuter qu’après l’approbation de l’expansion des limites d’une zone de peuplement, il faudra attendre bien des années avant qu’une éventuelle tendance puisse être décelée. D’ici là, les municipalités vont aussi, à divers moments, examiner et mettre à jour leur plan officiel. De ce fait, cet indicateur ne pourra pas être actualisé pour toutes les municipalités de la région simultanément.

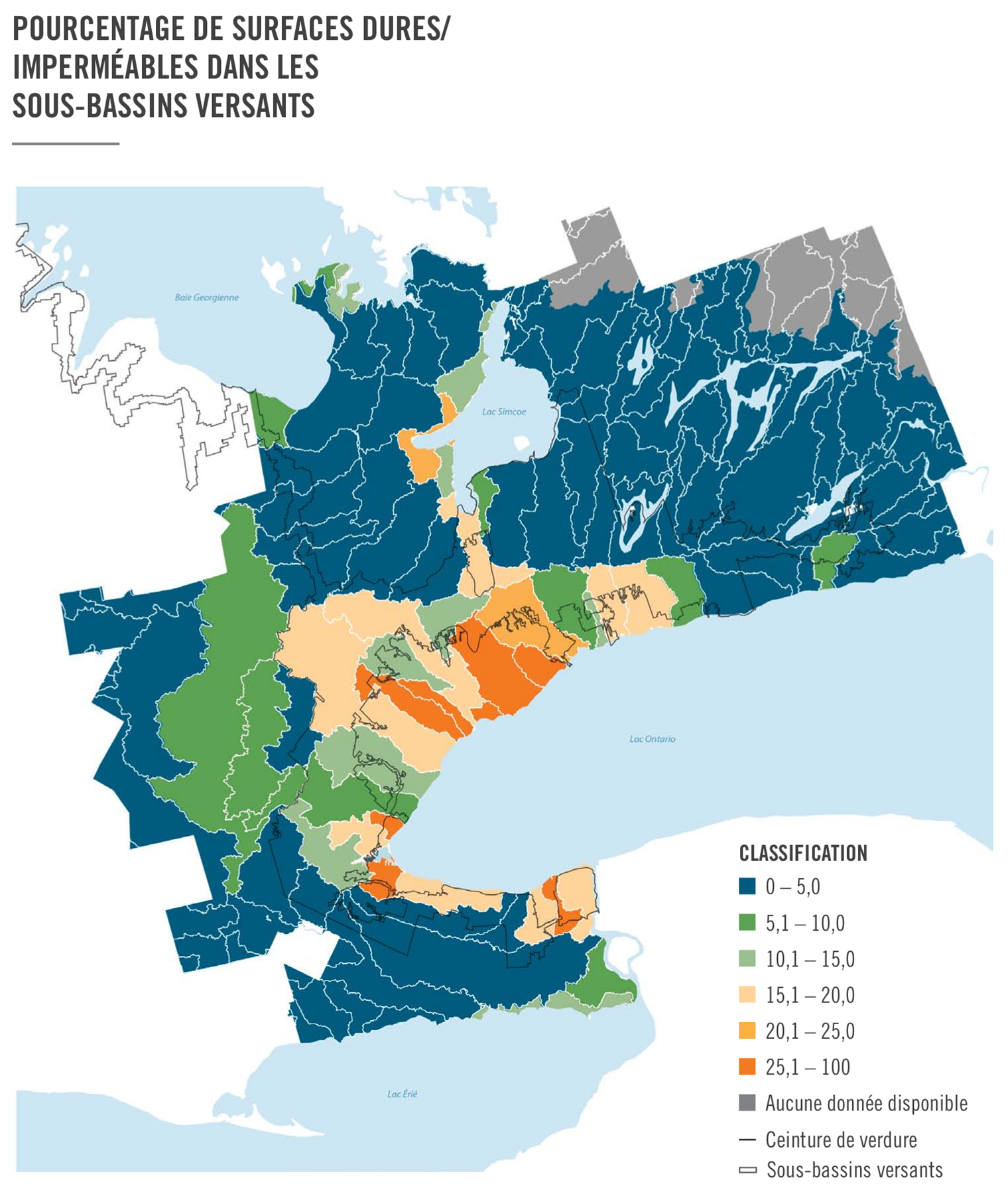

L’état des Bassins versants

L’indicateur complémentaire

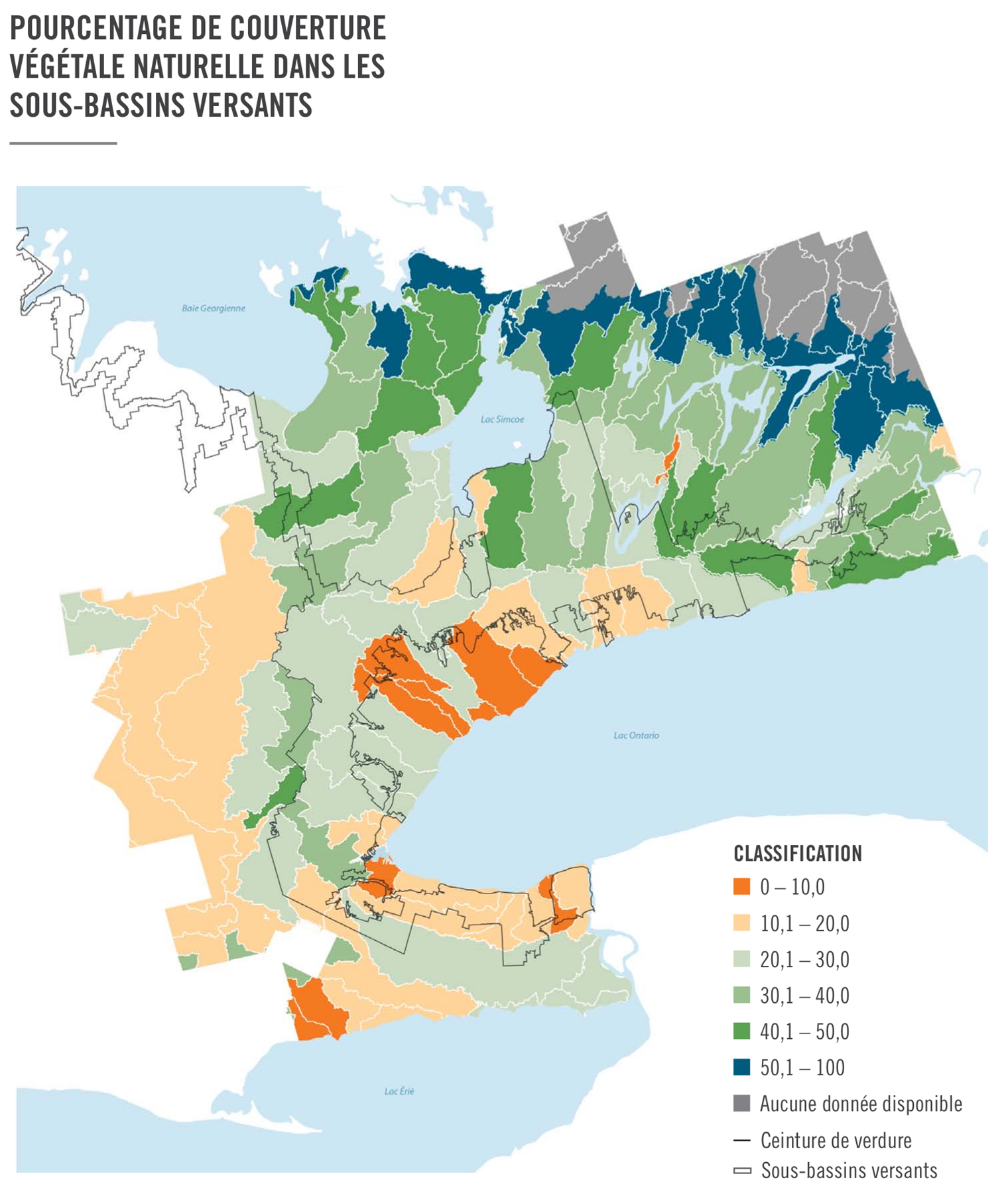

Les pourcentages des terres des bassins versants de la région élargie du Golden Horseshoe recouvertes d’un revêtement dur/imperméable ou d’une couverture végétale naturelle, et notamment de terres humides ou boisées.

Pourquoi c’est important

Plusieurs politiques du Plan de croissance encouragent les municipalités à planifier leurs services d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales à l’échelle de leurs bassins versants, de manière à préserver, améliorer ou conserver l’eau, tant sur le plan de la qualité que de la quantité.

L’ampleur des terres couvertes d’un revêtement dur ou au contraire d’une couverture végétale naturelle peut avoir une incidence sur la qualité de l’eau et sur sa quantité, en ce sens qu’elle joue sur l’alimentation des nappes souterraines et le stockage de l’eau, sur le volume et la rapidité des ruissellements, de l’érosion et des inondations, ou encore sur la quantité de polluants et de nutriments qui pénètrent dans les eaux. La proportion de terres couvertes d’un revêtement dur par rapport à celles ayant une couverture végétale naturelle peut aussi nous aider à déterminer notre capacité d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets. Les zones naturelles sont particulièrement importantes en raison de leur capacité d’absorber le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Il est aussi possible de préserver ou de créer des puits de carbone à l’échelle des collectivités pour compenser les émissions des lotissements ou des édifices.

L’absence ou la présence d’éléments tels que les terres humides ou boisées permet d’analyser plus précisément la nature de toute couverture végétale naturelle et les répercussions des aménagements sur la qualité de l’eau et sur sa quantité. La croissance et les aménagements peuvent réduire la proportion des terres qui ont une couverture végétale naturelle et accroître celle des terres qui ont un revêtement dur les rendant imperméables. Une bonne planification et gestion de la croissance peut minimiser les pertes de couvertures végétales naturelles et ralentir l’augmentation des surfaces imperméables.

Sur quoi portent les mesures?

Nous avons mis au point cet indicateur en nous servant des données du Système d’information sur les terres du Sud de l’Ontario (SITSO), version 1.2, lancée en avril 2008, et d’une imagerie satellitaire datant de 2000 à 2002. Nous avons ventilé les données du SITSO entre 124 sous-bassins versants situés dans la région élargie du Golden Horseshoe et nous avons réparti nos mesures sur une grille d’une résolution d’un demi-hectare.

Les terres couvertes d’un revêtement dur/imperméable incluent les endroits qui sont pavés et les toits qui ne peuvent pas absorber l’eau. Les couvertures végétales naturelles incluent les terres boisées, les terres humides, les prairies, les savanes et les landes sablonneuses.

Résultats

Les résultats constituent des valeurs de référence par rapport auxquels nous pourrons évaluer les changements touchant l’état des bassins versants. Les cartes à la page 40 présentent certaines données sommaires basées sur ces résultats. Nombreux sont les bassins versants qui sont en grande partie recouverts d’une couverture végétale naturelle et qui n’incluent que peu de surfaces imperméables; toutefois, dans les bassins versants où tel n’est pas le cas, une gestion pourra s’avérer nécessaire pour atténuer les répercussions sur la qualité de l’eau et sur sa quantité.

Les résultats sommaires sont présentés en regard des lignes directrices établies par Environnement Canada concernant la couverture végétale naturelle minimale des bassins versants. Nous tiendrons compte de ces lignes directrices dans nos efforts de planification visant à maintenir l’intégrité écologique et hydrologique de nos bassins versants.

- 10 % ou moins de surfaces dures/ imperméables pour les bassins versants nouvellement urbanisés

- 10 % ou plus de couverture constituée de terres humides

- 30 % ou plus de couverture constituée de terres boisées

Aucune valeur n’a été universellement retenue comme objectif concernant les proportions de terres ayant un revêtement dur et une couverture végétale naturelle dans un bassin versant. Les offices d’aménagement municipal sont invités à se servir des lignes directrices pour se fixer leurs propres objectifs à cet égard, compte tenu des circonstances locales.

| Sous-bassins versant | Nombre de sous-bassins versant | Pourcentage de sous-bassins versant |

|---|---|---|

| Sous-bassins versants ayant moins de 10 % deb surfaces dures/imperméables | 95 | 77 % |

| Sous-bassins versants ayant plus de 40 % de couverture végétale naturelle | 35 | 28 % |

| Sous-bassins versants ayant plus de 10 % de terres humides | 81 | 65 % |

| Sous-bassins versants ayant plus de 30 % de terres boisées | 17 | 14 % |

| Caractéristique | Superficie (Ha) | Pourcentage de toute la région |

|---|---|---|

| Surfaces dures/imperméables | 208 062 | 6,8 % |

| Couverture végétale naturelle | 908 855 | 29 % |

| Terres humides | 441 834 | 14 % |

| Terres boisées | 466 933 | 15 % |

Remarque : Les autres couvertures végétales naturelles, telles que les prairies, les savanes et les landes sablonneuses, ne sont pas comptabilisées séparément.

Considérations

L’inventaire du SITSO est une compilation de données provenant de sources variées, y compris des cartes topographiques, des photographies aériennes et de l’imagerie satellitaire. Nous avons utilisé la modélisation mathématique, l’interprétation visuelle et des validations sur place afin de dresser un inventaire complet pour le sud de l’Ontario. Nous n’avons, aux fins de cet indicateur, fait aucune distinction entre les terres humides et les terres boisées selon qu’elles sont considérées comme étant d’importance ou non, vu que ces terres, quelles qu’elles soient, contribuent toujours à la qualité de l’eau et à sa quantité. Ces chiffres n’incluent pas les terres agricoles.

Pour voir une version agrandie de cette carte (PNG)

Pour voir une version agrandie de cette carte (PNG)

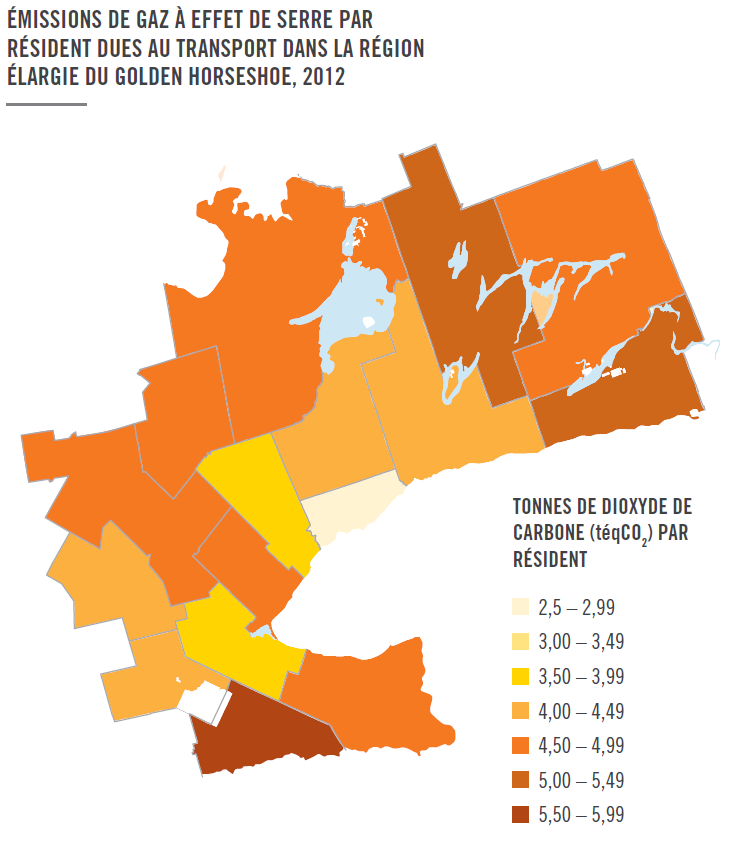

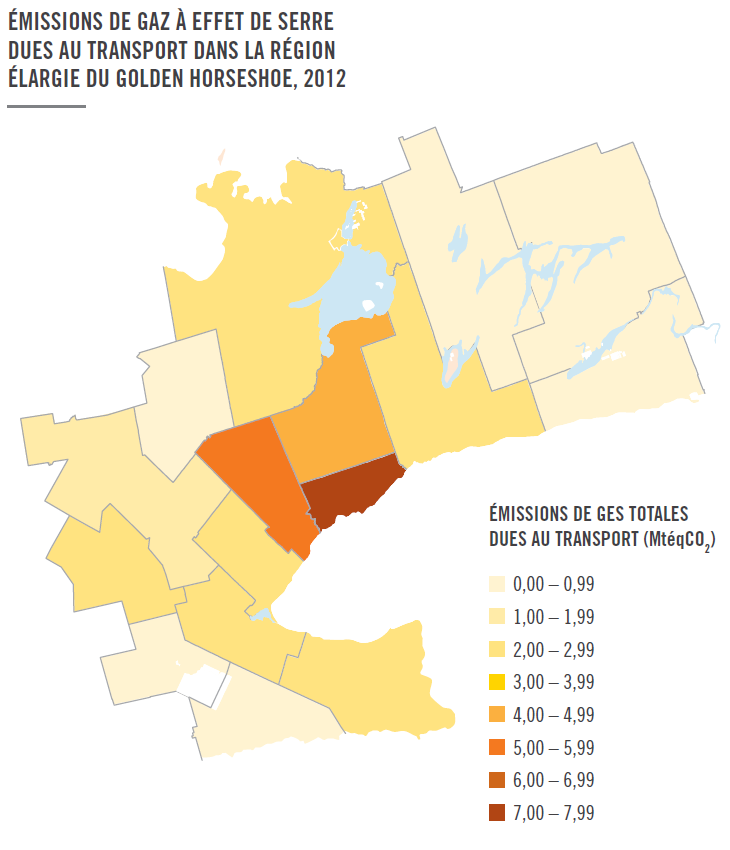

Les émissions de gaz à effet de serre dues au transport

L’indicateur complémentaire

Estimation des émissions totales et par résident de gaz à effet de serre (GES), en tonnes d’équivalents en CO2 attribuables au secteur des transports, selon les divisions de recensement.

Pourquoi c’est important

Les politiques du Plan de croissance qui visent à accroître la densité, à améliorer les transports en commun, à favoriser un aménagement urbain plus compact et à promouvoir l’efficience énergétique présentent toutes, dans leur mise en œuvre, la possibilité d’amoindrir les émissions de GES dans une municipalité. En planifiant soigneusement leurs aménagements, les municipalités peuvent jouer un rôle majeur dans la réduction de ces émissions.

Cet indicateur fournit des valeurs de référence qui pourront alimenter les discussions relatives aux politiques en matière d’aménagement et à la manière dont la planification peut faciliter ou appuyer les efforts des municipalités visant à réduire leurs émissions de GES.

Un aménagement urbain compact et la création de collectivités complètes permettent aux résidents de se déplacer moins souvent en automobile, ce qui peut atténuer la congestion routière et diminuer les émissions de GES par résident dues aux déplacements en automobile.

Sur quoi portent les mesures?

Nous avons calculé les émissions de GES des automobiles privées en nous basant sur les données de Statistique Canada sur la consommation en essence des particuliers dans l’ensemble de l’Ontario. Nous avons ensuite établi la quantité d’essence consommée par municipalité en divisant le nombre d’automobiles privées enregistrées dans une municipalité par le nombre d’automobiles privées enregistrées dans la province, et nous avons multiplié le ratio ainsi obtenu par la quantité d’essence consommée dans tout l’Ontario. À titre d’exemple, nous avons attribué 15 % de la consommation d’essence provinciale à une municipalité dans laquelle nous avons recensé 15 % de toutes les automobiles privées enregistrées dans la province, et en dernier lieu, nous avons projeté les émissions de GES en appliquant un certain facteur d’émission à cette quantité d’essence.

Pour les transports en commun, nous avons estimé les émissions de GES à partir des données sur la consommation d’essence que nous avons trouvées dans une publication en date de 2012 (Factbook, en anglais seulement) de l’Association canadienne du transport urbain.

Résultats

Les résultats constituent des valeurs de référence qui se prêteront à de futures comparaisons. Au fil du temps, la création de collectivités plus compactes, axées sur les transports en commun, et l’amélioration du rendement énergétique des véhicules, devrait entraîner une réduction globale des émissions de GES dues au transport. Trois observations préliminaires au sujet des valeurs de référence :

- Nous avons attribué à la cité de Toronto la plus forte quantité d’émissions globales de GES dues au transport parmi toutes les municipalités, soit 7,5 mégatonnes d’équivalents en dioxyde de carbone (MtéqCO2), mais la plus faible quantité de ces émissions par résident, soit 2,8 tonnes d’équivalents en dioxyde de carbone (téqCO2).

- Aux municipalités de palier supérieur et à palier unique dans le reste du cercle intérieur, nous avons attribué des émissions de GES combinées globales de 16,8 MtéqCO2 dues au transport et des émissions de GES moyennes globales dues au transport par résident de 4,1 téqCO2, avec une fourchette de 3,8 à 4,6 téqCO2 par résident.

- Enfin, aux municipalités de palier supérieur et à palier unique du cercle extérieur, nous avons attribué des émissions de GES combinées globales dues au transport de 10,1 MtéqCO2 et la plus forte quantité d’émissions de GES dues au transport par résident, à savoir 4,7 téqCO2, avec une fourchette de 4,4 à 5,5 téqCO2 par résident.

Les cartes montrent les émissions totales et par résident de gaz à effet de serre (GES), attribuables au secteur des transports, selon les divisions de recensement.

Dans ce contexte, la moyenne globale pour le reste du cercle intérieur est calculée en divisant les émissions totales dans cette zone par le nombre total d’habitants de celle-ci. le même calcul a servi à obtenir les chiffres estimatifs par résident pour le cercle extérieur.

Considérations

Cet indicateur est basé sur une quantité standard de kilomètres parcourus et d’essence consommée par chaque automobile dans la province. Il ne tient pas compte des comportements des conducteurs (p. ex., la fréquence à laquelle ils prennent la route ni les distances qu’ils parcourent), ni des coûts associés à la conduite ni de l’efficacité des automobiles.

Il est possible que les taux inférieurs d’automobiles par résident dans certaines divisions de recensement reflètent le fait que d’autres modes de transport – par exemple les transports en commun ou le vélo – y sont plus viables. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre par résident peuvent être liées à la forme urbaine.

La méthode de calcul relative à cet indicateur a déjà été utilisée ailleurs et s’est avérée fournir des résultats dont l’écart par rapport à ceux que produisent d’autres méthodes acceptées d’estimation des émissions de GES dans de grands centres urbains est de moins de 5 %. Toutefois, en raison des limitations inhérentes à ce calcul, le recours à d’autres méthodes sera envisagé à l’avenir.

Les politiques du Plan de croissance présentent un fort potentiel pour ce qui est d’influer sur les besoins en matière de transport et sur les émissions de GES. Un perfectionnement de cet indicateur permettrait de mieux faire le lien entre la forme urbaine et les émissions de GES et, par exemple, de démontrer que l’intégration des lieux de résidence et de travail, et l’accès à divers modes de transport, y compris les transports en commun, peuvent réduire la durée des déplacements, le recours à l’automobile et les émissions de GES.

À l’avenir, la province cherchera à perfectionner cet indicateur en cherchant à tenir compte de données sur les ventes d’essence et sur les kilomètres parcourus en automobile. L’accès à ces données faciliterait une analyse plus directe du lien entre la densité urbaine et les émissions de GES dues au transport.