Chapitre 2 Bases de la planification

2.1 Le danger

2.1.1 Le présent PPIUN présente en détail l'intervention pour faire face à un danger lié aux rayonnements ionisants et associé à :

- un accident dans une installation à réacteur nucléaire (c.-à-d. une urgence nucléaire);

- une source radioactive résultant d'un accident ou d'une perte de contrôle (c.-à-d. une urgence radiologique).

2.1.2 Le public est vulnérable aux rayonnements découlant de ces accidents qui pénètrent par les voies d'exposition suivantes :

- l'exposition externe au rayonnement gamma dans le panache (c.-à-d. le rayonnement de nuage) ou sur le sol (c.-à-d. l'irradiation provenant du sol);

- l'inhalation de matières radioactives en suspension dans l'air;

- l'ingestion d'eau potable, de plantes ou de produits d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés;

- la contamination de la peau ou des vêtements donnant lieu à une exposition externe ou à l'absorption;

- l'ingestion par inadvertance de contaminants (c.-à-d. la contamination du visage et des mains, les sols contaminés, etc.).

2.1.3 Le principal effet de l'exposition chronique à des doses faibles de rayonnements sur la santé pourrait être l'apparition de diverses formes de cancer, avec une période de latence de 4 à 20 ans (également appelé modification cellulaire ou effets stochastiques).

2.1.4 Le risque des effets immédiats de fortes doses de rayonnements, notamment ceux associés à la mort des cellules ou aux réactions des tissus (également appelés effets déterministes), est beaucoup plus improbable.

2.1.5 Les dangers radiologiques peuvent se mesurer à l'aide des unités du Système international (SI) et des mesures impériales. Un tableau de conversions de ces unités est présenté à l'annexe J.

2.2 Bases de la planification en cas d'urgences nucléaires

2.2.1 Les bases de la planification comprennent la détermination des dangers que le programme de gestion des urgences nucléaires doit traiter en fonction de leur incidence sur la santé et la sécurité, les biens et l'environnement. En cas d'urgence nucléaire, un danger lié aux rayonnements ionisants pourrait résulter d'un accident ou d'un événement dans une installation à réacteur nucléaire.

2.2.2 Les éléments des bases de la planification comprennent les suivants :

- le ou les dangers de nature radiologique, c.-à-d. les types d'accidents envisagés (section 2.2.3);

- les bases de la prise de décisions concernant les mesures de protection, c.-à-d. les niveaux d'intervention (section 2.2.4);

- les effets potentiels sur la santé et la sécurité publiques, c.-à-d. les doses de rayonnement potentielles attribuables à a) ci-dessus;

- l'étendue géographique des conséquences, c.-à-d. les zones de planification (section 2.2.5) et les distances des zones de planification (section 2.2.6).

2.2.3 Accidents dans une installation à réacteur nucléaire

- La préparation à une urgence nucléaire exige des bases de la planification qui tiennent compte des accidents de dimensionnement et des accidents hors dimensionnement (AHD), y compris les accidents graves et les scénarios d'accidents se produisant dans des centrales à tranches multiples, le cas échéant. Pour obtenir des explications détaillées sur les bases de ces accidents de référence, consulter l'annexe L – Contexte des bases de la planification du PPIUN.

- Même si les bases de la planification devraient inclure une vaste gamme d'accidents, la quantité de travail lié à la planification détaillée devrait diminuer de façon proportionnelle à la réduction de la probabilité que ces accidents surviennent. C'est pourquoi les bases de la planification nécessaires à la gestion d'une urgence nucléaire doivent maintenir un juste équilibre.

- L'analyse de la sécurité d'une installation à réacteur nucléaire et les évaluations des risques doivent servir à éclairer les bases de la planification.

- Le présent PPIUN a été établi conformément aux normes nationales et internationales ainsi qu'aux directives relatives à la gestion des urgences nucléaires, de sorte qu'il :

- fournit une planification détaillée et un niveau de préparation visant à atténuer les effets des accidents de dimensionnement (AD) pour lesquels des systèmes de sécurité ont été spécialement conçus afin d'assurer que les rejets radiologiques ne dépassent pas les limites prescrites;

- fournit des outils et des mécanismes supplémentaires pour atténuer les effets des accidents hors dimensionnement (AHD), y compris les accidents graves, qui sont considérés comme étant encore plus improbables que les accidents de dimensionnement.

- Accidents de dimensionnement (AD)

- La publication des AD constitue la principale plateforme d'une planification détaillée et se caractérise généralement par l'un ou l'autre des points suivants :

- les systèmes de confinement de la centrale fonctionnent normalement, ce qui permet aux rayonnements de se désintégrer avant leur libération contrôlée;

- il y aurait suffisamment de temps pour alerter le public et mettre en œuvre des mesures de protection avant la libération;

- le principal danger de nature radiologique pour les êtres humains serait l'exposition externe aux radionucléides et leur inhalation;

- des systèmes de filtration serviraient à éliminer la quasi-totalité de l'iode radioactif. Par conséquent, le panache serait essentiellement composé de gaz rares inertes qui se dissiperaient et ne poseraient aucun danger de contamination;

- les doses de rayonnement pour le public seraient probablement inférieures à celles des critères génériques (CG) au sens de l'annexe E;

- la contamination environnementale serait limitée à des degrés très faibles;

- les rejets de matières radioactives à faible dose dans l'environnement pourraient se poursuivre par intermittence pendant un certain temps (p. ex., des jours ou des semaines).

- En Ontario, une planification et une préparation doivent être menées pour atténuer les conséquences des rejets attribuables aux accidents de dimensionnement et fournir les bases permettant d'élargir l'intervention requise pour atténuer les accidents graves (section 2.2.3 f) ii ci-dessous).

- La publication des AD constitue la principale plateforme d'une planification détaillée et se caractérise généralement par l'un ou l'autre des points suivants :

- Accidents hors dimensionnement (AHD)

- L'un ou plusieurs des points ci-après peuvent définir un ADH :

- les systèmes de confinement de la centrale peuvent être déficients, donnant ainsi lieu à une période de retenue et de désintégration des matières radioactives considérablement réduite;

- le rejet rapide de matières radioactives provenant d'un AHD dont la période d'avertissement est courte;

- le rejet non contrôlé de matières radioactives provenant d'un AHD dont la période d'avertissement est courte;

- le panache pourrait contenir de l'iode radioactif et des particules ainsi que des gaz rares;

- les doses de rayonnements pourraient potentiellement être élevées;

- la contamination environnementale pourrait être élevée sur les plans tant de l'étendue géographique que de la durée;

- la zone touchée pourrait s'étendre au-delà de la zone de planification détaillée;

- un accident se produisant dans une centrale à tranches multiples (c.-à-d. un accident mettant en cause plus d'un réacteur).

- Les AHD dont les effets ne sont pas atténués peuvent se transformer en accidents graves qui comportent la dégradation du combustible dans le cœur du réacteur.

- L'intervention en cas d'AHD, y compris les accidents graves, est facilitée par les mesures déjà mises en place pour réagir aux AHD (section 2.2.3 e) ci-dessus) et la capacité d'élargir leur fonction.

- Les activités supplémentaires ci-après en matière de planification et de préparation doivent être menées pour atténuer les effets hors site, beaucoup moins probables mais possiblement plus graves, des AHD :

- des mesures automatiques par défaut pour amorcer l'alerte du public et diriger la mise en œuvre de mesures de protection, notamment la mise à l'abri et l'évacuation;

- l'évacuation prioritaire des personnes qui se trouvent le plus près du danger;

- la surveillance du rayonnement et, si nécessaire, la décontamination des personnes;

- la distribution préalable de comprimés d'iodure de potassium (KI);

- la répartition rapide des équipes de surveillance aérienne et au sol pour déterminer les zones contaminées;

- la désignation d'une zone de planification d'urgence (ZPU);

- des services d'évaluation médicale, de traitement et de counseling, au besoin.

- L'un ou plusieurs des points ci-après peuvent définir un ADH :

2.2.4 Niveaux d'intervention – Critères génériques et niveaux d'intervention opérationnels

- La prise de décisions concernant les mesures de protection comprend la comparaison des doses de rayonnement (réelles ou modélisées) aux critères génériques (CG) acceptés internationalement et aux niveaux d'intervention opérationnels (NIO).

- L'application des CG et des NIO dépend du moment et de la disponibilité des données réelles de surveillance des rayonnements hors site :

- Les critères génériques (CG) fournissent aux décideurs des niveaux de référence pour les premières étapes d'une situation d'urgence lorsque la modélisation sert à estimer les doses prévisibles. Lorsque la dose prévisible est supérieure au niveau des CG pour une mesure de protection précise, cette mesure devrait être dirigée (sous réserve de considérations d'ordre opérationnel) de manière à protéger le public d'une exposition possible au rayonnement. Les CG sont exprimés en doses sur une période donnée.

- Les niveaux d'intervention opérationnels (NIO) découlent des critères génériques et permettent une prise de décision reposant sur les niveaux de matières radioactives réels mesurés après un rejet. Lorsque le débit de dose réel est supérieur au NIO pour une mesure de protection précise, cette mesure devrait être dirigée (sous réserve de considérations d'ordre opérationnel) de manière à protéger le public.

- Les valeurs numériques des critères génériques et des niveaux d'intervention opérationnels sont décrites en détail à l'annexe E.

2.2.5 Zone pour la planification des situations d'urgence (ZPU)

- Les zones de planification définissent les secteurs au-delà des limites d'une installation à réacteur nucléaire, où la mise en œuvre des mesures de protection et des mesures opérationnelles est exigée pendant une urgence nucléaire afin de protéger la santé et la sécurité publiques et l'environnement. Les zones de planification doivent comprendre les éléments suivants :

- Zone d'intervention automatique (ZIA)

- Zone de planification détaillée (ZPD)

- Zone de planification d'urgence (ZPU)

- Zone de planification d'ingestion (ZPI)

- Bien que les zones énumérées ci-dessus soient distinctes et ne se chevauchent pas, lorsque des mesures sont amorcées pour la zone de planification d'ingestion, celles-ci devraient être mises en œuvre dans toutes les autres zones indiquées au paragraphe 2.2.5 a) ci-dessus.

- Zone d'intervention automatique (ZIA)

- Zone prédésignée se trouvant à proximité immédiate d'une installation à réacteur nucléaire où des mesures de protection prévues seraient mises en œuvre par défaut en fonction des conditions de l'installation à réacteur nucléaire en vue de prévenir ou de réduire l'apparition d'effets déterministes graves.

- Une planification et une préparation supplémentaires doivent être effectuées pour la ZMPA afin de réduire les effets déterministes dans cette zone, y compris la mise en œuvre de mesures de protection automatiques par défaut pendant les urgences générales et certaines urgences sur le site (p. ex., l'évacuation, la mise à l'abri sur place et le blocage de la fonction thyroïdienne).

- Zone de planification détaillée (ZPD)

- Zone prédésignée se trouvant à proximité d'une installation à réacteur nucléaire, qui englobe la zone d'intervention automatique, où des mesures de protection prévues sont mises en œuvre au besoin en fonction des conditions de l'installation à réacteur nucléaire, de la modélisation de la dose et de la surveillance environnementale, en vue de prévenir ou de réduire l'apparition d'effets stochastiques.

- Une planification et une préparation détaillées doivent être effectuées pour la ZPD afin d'assurer que les évacuations peuvent être mises en œuvre et que les besoins et les exigences connexes des personnes évacuées puissent être satisfaits.

- Les mesures de planification et de préparation détaillées pour la ZPD sont décrites au chapitre 3.

- La ZPD autour d'une installation à réacteur nucléaire doit être subdivisée en un certain nombre de secteurs d'intervention. Toutes les mesures d'intervention en cas d'urgence, tant opérationnelles que de protection, doivent être planifiées et mises en œuvre selon ces secteurs.

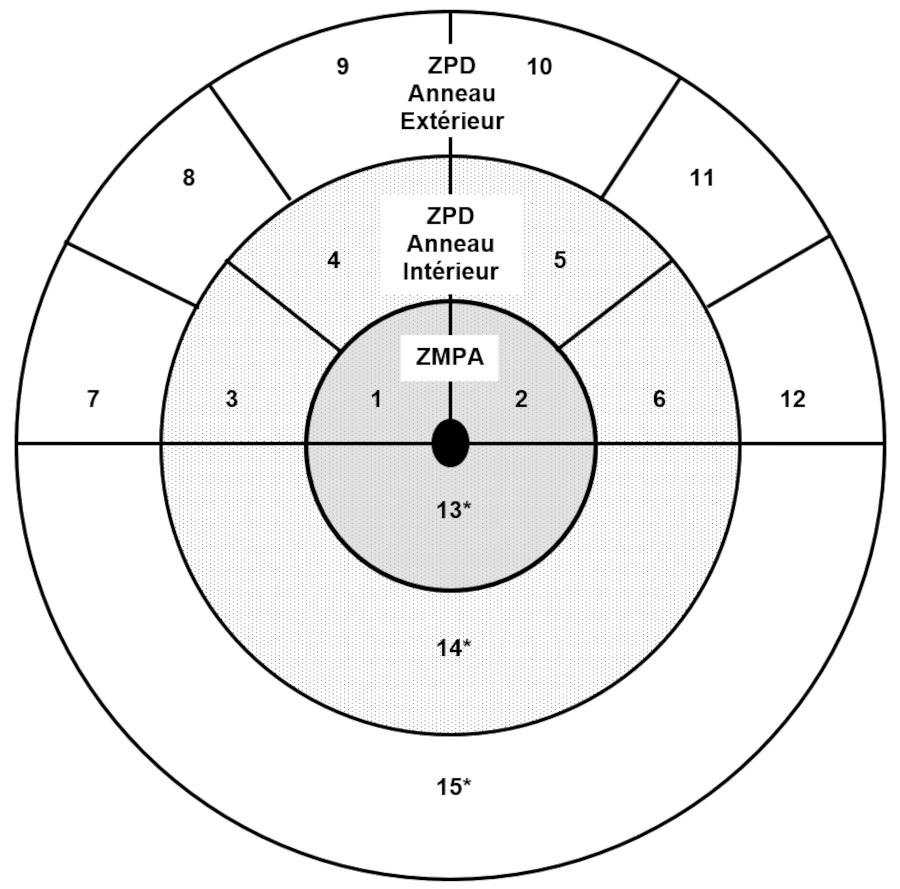

- La répartition souhaitable des secteurs d'intervention au sein d'une ZPD est illustrée à la figure 2.1. Les secteurs d'intervention sont situés dans deux anneaux autour de l'installation à réacteur nucléaire : un anneau intérieur (qui est situé au-delà de la zone d'intervention automatique) et un anneau extérieur. À l'intérieur de chacun de ces anneaux, il est souhaitable d'avoir le moins de secteurs possible tout en tenant compte de la souplesse nécessaire et de l'aspect pratique de la mise en œuvre de la stratégie d'intervention opérationnelle.

- En pratique, les limites du secteur d'intervention doivent être de telle sorte qu'elles correspondent à des caractéristiques faciles à reconnaître, comme des routes, une voie navigable ou une voie ferrée. Les autres facteurs à prendre en compte sont les limites municipales, les densités de population et la présence d'itinéraires d'évacuation appropriés.

- La figure 2.1 illustre ces subdivisions. Les zones et les secteurs d'intervention réels de chaque installation à réacteur nucléaire sont illustrés dans le plan de mise en œuvre approprié.

- Zone de planification d'urgence (ZPU)

- Zone prédésignée se trouvant à proximité d'une installation à réacteur nucléaire, au-delà de la zone de planification détaillée (voir la section 2.2.6), où une planification et des dispositions d'urgence sont prévues, de sorte que pendant une urgence nucléaire, les mesures de protection peuvent être étendues au-delà de la zone de planification détaillée afin de réduire le risque d'exposition.

- Les mesures de planification prises dans la ZPU sont décrites au chapitre 3.

- Les plans et les dispositions concernant cette ZPU tiennent compte des éléments suivants :

- la division en sous-zones;

- les estimations de la population dans chaque sous-zone;

- l'élaboration de mécanismes, de processus et de procédures prévoyant la surveillance des rayonnements dans l'environnement ainsi que l'analyse des données par la Section scientifique du CPOU;

- des séances de familiarisation avec les municipalités touchées, au besoin;

- la détermination des centres d'intervention existants qui se trouvent dans la ZPU et la préparation d'une liste d'autres endroits possibles se trouvant à l'extérieur de cette zone;

- les exigences relatives au blocage de la fonction thyroïdienne conformément à celles qui sont énoncées pour la zone de planification d'ingestion;

- les exigences relatives à la sensibilisation et à l'éducation du public conformément aux exigences relatives à la zone de planification d'ingestion;

- aucune exigence de désigner d'autres centres d'intervention d'urgence (p. ex., les COU, les CISU, les centres de réception et d'évacuation, les installations de surveillance des personnes et de décontamination, etc.) en dehors de ceux qui sont désignés pour la zone de planification détaillée;

- aucune exigence de prendre des mesures d'alerte du public et de communication autres que celles qui sont établies pour la zone de planification détaillée.

- Zone de planification d'ingestion (ZPI)

- Zone prédésignée se trouvant à proximité d'une installation à réacteur nucléaire où des plans ou des dispositions sont prévus pour :

- protéger la chaîne alimentaire;

- protéger les réserves d'eau potable;

- limiter la consommation et la distribution de produits risquant d'être contaminés, de produits sauvages, de lait d'animaux de pâturage, d'eau de pluie et d'aliments pour animaux;

Remarque : Les produits sauvages peuvent comprendre les champignons et le gibier.

- limiter la distribution de produits non alimentaires jusqu'à ce que des évaluations plus poussées soient effectuées;

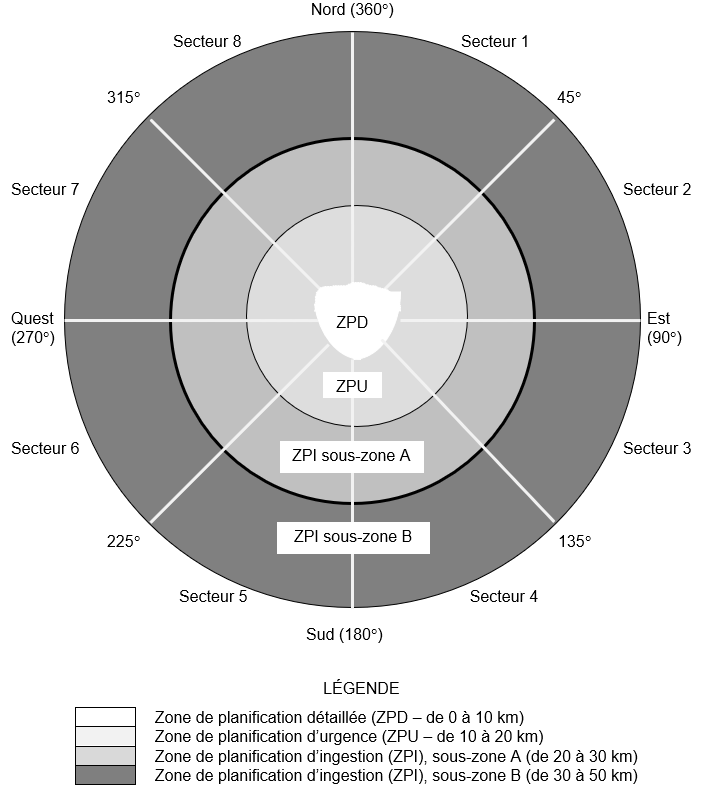

- La ZPI est subdivisée en sous-zones concentriques pour faciliter la mise en œuvre des mesures de protection :

- la sous-zone A se situe entre la zone de planification d'urgence et 30 km;

- la sous-zone B se situe entre 30 et 50 km.

- les sous-zones de contrôle de l'ingestion A et B sont toutes deux subdivisées en huit sous-zones;

- les mesures de contrôle de l'ingestion sont traitées plus à fond au chapitre 6.

- Zone prédésignée se trouvant à proximité d'une installation à réacteur nucléaire où des plans ou des dispositions sont prévus pour :

- les divisions décrites ci-dessus sont illustrées à la figure 2.2. Les zones et les secteurs d'intervention réels de chaque installation à réacteur nucléaire doivent être décrits dans le plan de mise en œuvre propre au site approprié.

2.2.6 Distances des zones de planification

- Les distances des zones de planification des installations à réacteur nucléaire sont établies en fonction de plusieurs facteurs, notamment la conception du réacteur et le nombre de réacteurs sur le site. Par conséquent, les distances de la zone de planification peuvent varier d'un site à l'autre.

- Les rayons extérieurs des zones de planification se trouvant à proximité des installations à réacteur nucléaire (énumérées à l'annexe A), mesurés à partir de la cheminée de ventilation ou de rejet, sont les suivants

footnote 5 :

| Zones | Pickering, Darlington, Bruce | Laboratoires de Chalk River | Fermi 2 |

|---|---|---|---|

| Zone d'intervention automatique | 3 km | Aucune | Aucune |

| Zone de planification détaillée | 10 km | 9 km | 16,1 km |

| Zone de planification d'urgence | 20 km | (Voir le plan de mise en œuvre du PPIUN pour les LCR.) | (Voir le plan de mise en œuvre du PPIUN pour Fermi 2.) |

| Zone de planification d'ingestion | 50 km | 50 km | 80 km |

2.3 Bases de la planification en cas d'urgences radiologiques

2.3.1 Urgences radiologiques associées découlant de ce qui suit :

- accidents ou événements se produisant dans un établissement nucléaire;

- accidents ou événements se produisant lors du transport d'une matière radioactive;

- urgences liées aux dispositifs de dispersion radiologique (DDR) / dispositifs d'exposition radiologique (DER);

- dispositif radiologique (DR);

- sources perdues / volées / orphelines;

- rentrée d'un satellite;

- détonation d'une arme nucléaire.

2.3.2 Niveaux d'intervention d'urgences radiologiques

Les niveaux d'intervention décrits à la section 2.2.4 ci-dessus devraient servir de bases à la prise de décision en cas d'urgence radiologique.

2.3.3 Zones d'urgence radiologique

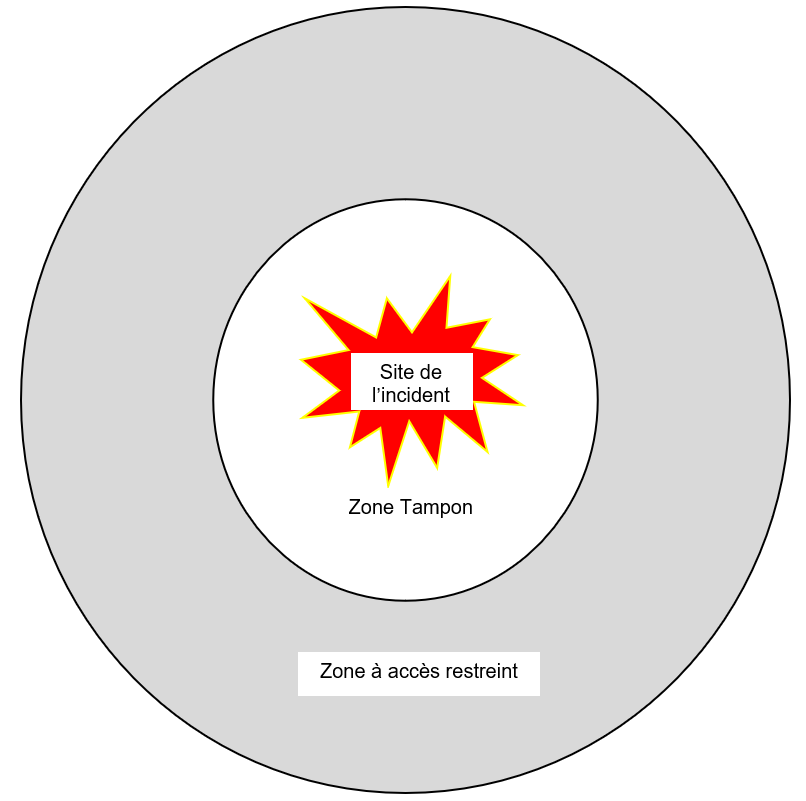

La surveillance sur le terrain éclairera la délimitation des zones à utiliser pour l'élaboration des mesures de protection en cas d'incident radiologique. (Remarque : le zonage pour les incidents radiologiques se produisant sur le site d'une installation à réacteur nucléaire doit être délimité conformément à la section 2.2.5 ci-dessus) :

- la zone à accès restreint est celle dans laquelle les mesures de contrôle de l'exposition seront vraisemblablement requises;

- la zone tampon fournit une aire de séparation au-delà de la zone à accès restreint où des degrés limités de radioactivité ont été détectés. C'est dans cette zone que des mesures de contrôle de l'ingestion peuvent être nécessaires;

- les divisions décrites ci-dessus sont illustrées à la figure 2.3.

Notes en bas de page

- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Les niveaux d'intervention dans le PPIUN 2009 étaient appelés seuils d'application des mesures de protection (SAMP). Le présent PPIUN mis à jour a adopté les recommandations que contient le document « Dosimetric Criteria for Nuclear Emergency Planning and Response (ébauche 2017) » de Santé Canada pour ce qui est des critères et des niveaux à utiliser dans la prise de décisions concernant les mesures de protection.

- note de bas de page[5] Retour au paragraphe Pour obtenir des explications détaillées sur les bases permettant de déterminer ces rayons, consulter l'annexe L – Contexte des bases de la planification du PPIUN.